abril de 2020

GRADA KILOMBA: ROTAS INVERTIDAS PARA CAMINHOS POSSÍVEIS

Luciane Ramos Silva

fotos MANDELACREW

Cortesia da artista

Encontramos Grada Kilomba numa manhã típica de inverno paulistano. A garoa respingava o olhar enquanto aguardávamos na entrada da Pinacoteca do Estado de São Paulo – museu que conta algumas histórias da arte e que vem, vagarosamente, propondo desconstruções de seu legado eurocêntrico a partir da aquisição de obras de artistas negras e negros, promovendo exposições e reflexões pontuais que atravessam o campo expandido da arte, seus poderes e privilégios. A exposição Desobediências Poéticas, primeira mostra individual de Grada Kilomba no Brasil, foi o mote e o lugar de encontro com essa artista que interpreta as oficialidades históricas e propõe formas de responder a elas, lascando madeiras de lei das arquiteturas coloniais de longa data.

Grandes questões parecem exigir mais que uma disciplina para respondê-las. O híbrido de linguagens proposto por Kilomba, acionando diversas formas de comunicação e questionamentos, desmonta hierarquias de conhecimento muito comuns nas estruturas hegemônicas de produção de saberes.

Sua movimentação expandida em diferentes áreas proporciona um trânsito entre o acadêmico e o artístico, trazendo possibilidades de acesso e interlocução. A autora tem sido lida por muitos olhos, entre eles a população jovem negra. De alguma maneira sua obra, afluente de autores como o martiniquenho Frantz Fanon (1925-1961) , pensador fundante para a análise do mundo colonial, seus processos de racialização e os cruzamentos com a linguagem, ou a indiana Gayatri Chakravorty Spivak (1942), que lá nos anos 80 chamava atenção para a restrição enunciativa do sujeito subalterno, entre outros autores, sai da exclusividade acadêmica e amplifica-se para o mundo ganhando novos contornos.

As instalações e performances propostas pela pensadora, assim como seu livro Memórias da plantação, lançado no Brasil à mesma época da exposição, interroga-nos para o direito de restituir vozes e corpos por tanto tempo descritos a partir do olhar venenoso da supremacia branca – que destituiu de humanidade, castigou e criminalizou as populações negras ao longo da história. Que reações reverberam quando o público se depara com narrativas da mitologia grega performadas por pessoas negras em histórias como as de Narciso, Eco e Édipo, que elucidam os conflitos humanos? Grada destrincha os ideais de universalidade arraigados no imaginário coletivo em seus diversos atos criativos.

“Que reações reverberam quando o público se depara com narrativas da mitologia grega performadas por pessoas negras em histórias como as de Narciso, Eco e Édipo, que elucidam os conflitos humanos?”

A presença da exposição Desobediências Poéticas na Pinacoteca talvez represente apenas rachaduras efêmeras considerando toda longa história racista que permeia as instituições museológicas brasileiras assim como o pouco acesso que a população preta e periférica tem a esses espaços. Entretanto, suas imagens e movimentos não serão facilmente esquecidas.

A tentativa de Grada Kilomba de criar novas configurações de poder e conhecimento é uma busca de grande relevância para nosso tempo/espaço brasileiros, pois nas diferentes esferas contra- hegemônicas temos discutido as novas epistemes e as agências envolvidas.

Nascida em Lisboa e radicada há mais de uma década na Alemanha, Grada conhece bem a tacanhice da colonização lusitana e a arrogância que o Estado Português mantém em glorificar até hoje a história colonial. Se por um lado existe o racismo enraizado nas formas portuguesas de dominação que, de alguma maneira, se estendem historicamente para o Brasil, devemos considerar as formas sociais aqui gestadas no avesso à tais lógicas. Voltando à questão da língua: a língua portuguesa brasileira é profundamente africanizada.

A conversa com Grada provoca perguntas e reflexões críticas quando conhecemos as complexas redes de relações fruto dos impactos coloniais, entre elas o ideário da falsa democracia racial e os tipos de ligações que experimentamos em sociedade. Essa reflexão nos obriga voltar o olhar para como as relações de forças definidas pela democracia racial foram interrogadas por intelectuais e ativistas negras e negros que desde os anos 70 discutem e propõem ações, assim como intelectuais não negros comprometidos, trouxeram interpretações sobre nossa realidade sociocultural de maneira oposta ao pensamento lusitano. Assim, as contra narrativas existem e existiram, gerando respostas fundamentais para a conformação social que hoje presenciamos. A lei 10.639 e a lei de cotas são importantes exemplos.

Nossa conversa com Grada possibilita imaginar a terceira margem do Rio – a determinada pela canoa, por quem navega. Ao chamar atenção para a descolonização, a artista transcende os jargões porque propõe latências. Sua voz calma e olhar penetrante, nos chama para ver avessos, despertar sentidos e outras rotas para viver.

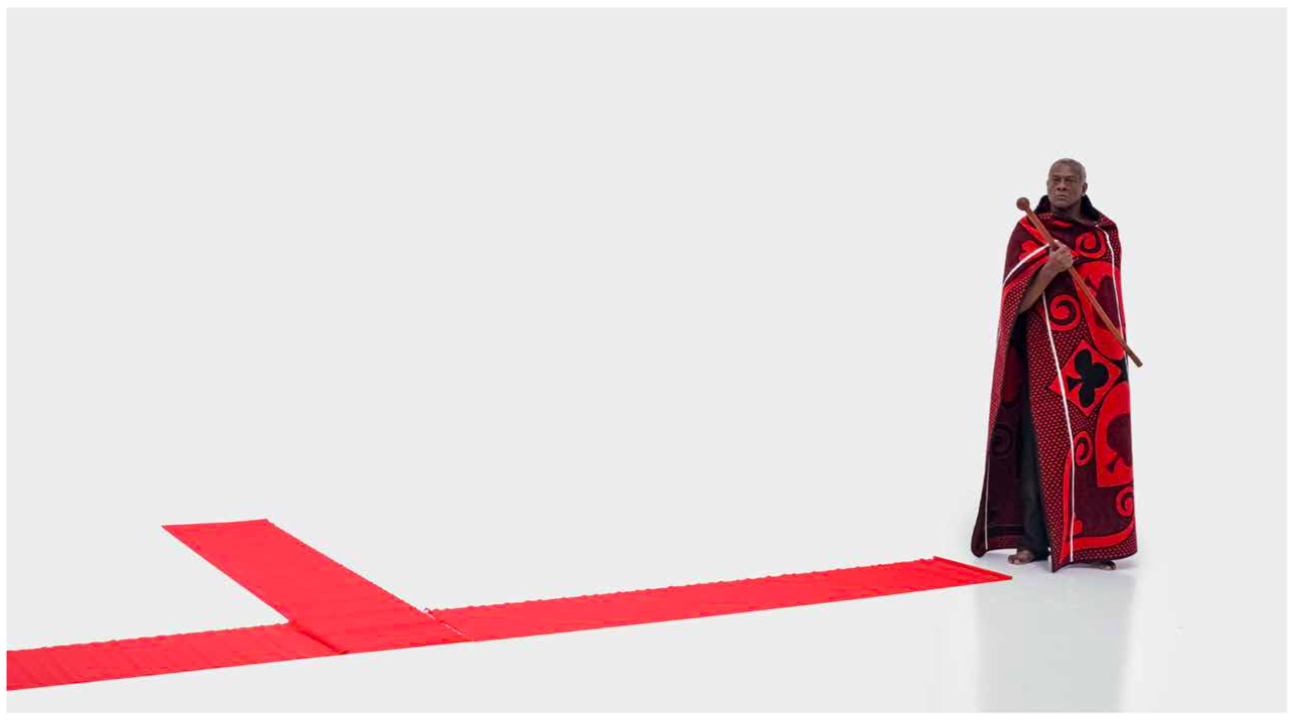

A artista interdisciplinar portuguesa Grada Kilomba, em uma das salas ocupadas pela exposição “Desobediências Poéticas”, na Pinacoteca de SP.

.

.

.

entrevista

.

.

.

LUCIANE RAMOS-SILVA – Grada, há uma coisa que eu sempre gosto de pensar que é: as coisas têm que ter nome pra que elas existam. Então, eu gostaria que você se apresentasse da maneira que gosta de ser apresentada.

GRADA KILOMBA – Como eu gosto de ser apresentada? (risos). Então… gosto de ser apresentada como Grada. Não tem outro modo de apresentação.

LRS – Em termos de atuação, lugares de atuação, campos de produção de conhecimento… filosofia, psicologia, performance…

GK – Ah, eu… depois de muitos anos de luta… o meu trabalho é muito híbrido. E essa questão de quem tu és e como é que tu se define sempre foi muito opressora pra mim. Como o meu trabalho é híbrido, ele envolve muitas disciplinas de frente e, como é um trabalho de descolonização, ele tem de ser um trabalho transdisciplinar. Não se pode estar ancorada em uma única frente, eu acho. Tem que se criar uma outra forma, uma outra linguagem. Linguagem é um formato clássico, uma disciplina clássica. Nós, quando perguntamos “quem tu és?”, “o que é que tu faz?”, estamos sempre à espera de uma definição, de um formato, de uma disciplina, o que é um grande conflito. E depois, há uma hierarquia também de dizer quem é quem. Por exemplo: depois a psicanálise sempre vem em primeiro lugar, eu ser professora universitária vem em primeiro lugar… Tem essa hierarquia dos conhecimentos.

Eu passei um certo tempo com esses conflitos entre a escritora, a psicanalista, a professora universitária e isso e aquilo. Acho que a melhor definição pra mim é artista interdisciplinar. Acho que uma pessoa que faz arte e que usa várias disciplinas pra fazer as coisas é interdisciplinar… Acho que é aí que eu tenho mais liberdade. Porque acaba com aquela hierarquia do conhecimento: do que pode ser, do que deve ser.

Ilusões Vol. I, Narciso e Eco

2017

LRS – Pensando em hierarquias de conhecimento, há um lugar importante da arte, da performance… um lugar de um corpo coreografando no espaço. Me parece importante no trabalho que você realiza, e arte toca as pessoas de uma maneira que talvez… eu sou antropóloga, mas sou bailarina também e o que eu consigo falar pela antropologia eu não consigo falar… pra mim a dança é capaz de capturar isso tudo.

GK – Mas eu acho que nós vivemos num momento crítico: nós conhecemos todas essas disciplinas, estudamos, mas todas separadas umas das outras. Dança é dança, mas não há um discurso teórico que cuide – muitas vezes – atrás da dança. Aí a dança pode se tornar…

“Eu passei um certo tempo com esses conflitos entre a escritora, a psicóloga, a professora universitária e isso e aquilo. Acho que a melhor definição pra mim é artista interdisciplinar. Acho que uma pessoa que faz arte e que usa várias disciplinas pra fazer as coisas é interdisciplinar… Acho que é aí que eu tenho mais liberdade. Porque acaba com aquela hierarquia do conhecimento: do que pode ser, do que deve ser”.

LRS – Vazia…

GK – Ou a performance… podem se tornar rapidamente vazias… Eu acho que essa é a crise do colonialismo, porque são disciplinas muito coloniais, muito hierárquicas. O teatro, a dança, a performance, a cantoria, a literatura são extremamente hierárquicas, tem uma estrutura extremante fálica, extremante patriarcal. Eu digo fálica no sentido de: tu aprendes uma coisa e depois tu faz um mestrado sobre essa coisa, e depois se especializa sobre essa mesma coisa e depois faz um doutoramento sobre essa coisa. E aquilo vai subindo, subindo, crescendo e crescendo, sempre pra cima. Então, a forma como nós entendemos quem nós somos é um conceito muito patriarcal, muito fálico. Eu acho que uma coisa que nós fazemos na descolonização é exatamente trabalhar em círculos, ou em ciclos, que é algo mais redondo e se torna transdisciplinar. Por exemplo: a antropologia pra fazer coreografia; a história e a música; a teoria pós-colonial tem diferentes meios e etc., etc. É uma combinação e é um diálogo entre várias disciplinas e é isso que me interessa fazer. E que não é possível fazer quando você está ancorada em uma única disciplina. Mas eu acho que é o que nos devemos fazer em todas as disciplinas quando nós estudamos, quando vamos pra universidade. São disciplinas que nos criaram o estado de violência que habitamos, que é o colonialismo através da produção de conhecimento de um outro para sustentar e justificar a colonização. Portanto foi através da filosofia, da psicologia, da antropologia, do teatro, do cinema; através da imagem, que teve um papel muito importante na propaganda fascista e colonial. São todas disciplinas que contribuíram exatamente para o que nós não queremos ser – que é criar um corpo negro, a identidade negra como a outra, como a desviante, como a diferente como a patológica. São disciplinas que nos observaram, que nos categorizaram. Então, criar novos formatos, criar esses híbridos pra mim é fundamental porque eu não posso contar as histórias que eu quero narrar com as disciplinas que não me deixaram ser autora da minha própria história. Eu acho que os trabalhos que estão aqui (na exposição) – claro que tem uma série de formatos que se cruzam – tem intenção exatamente dessa desobediência…

LRS – Desobediência poética….

GK – É por isso que essa exposição se chama Desobediências Poéticas, exatamente. Tem que se ser desobediente, porque a obediência narra, tem uma narração dominante onde a minha história não pode ser contada. Então, tem que haver uma desobediência poética.

Table of goods

Terra vegetal, cacau em pó,

chocolate, café moído

e em grão, açúcar e velas de cera

Dimensões variáveis

2017

LRS – Aproveitando então o tema que te traz ao Brasil – ou melhor, a discussão que você traz ao Brasil, você pode só falar um pouco do que são essas obras e do seu livro, que depois de doze anos foi traduzido pra língua portuguesa. E que bom que isso aconteceu!

GK – Então, as obras que estão aqui… nós ocupamos quatro salas do museu. Essa era a intenção: chamar a atenção que este museu – a Pinacoteca como todas as instituições, como os museus, tem um legado, um histórico porque é um lugar do colonial, e colonialismo não é uma marca de móveis como parece muitas vezes, o “estilo colonial” como se fosse apenas uma palavra. É uma história. Uma história de genocídio contínuo, de apagamento, de desumanização e violência. Essa palavra “colonial” eu acho que é muito mais complexa do que a forma com que nós a usamos. Acho que a gente não tem bem noção da complexidade, da brutalidade que esse termo trás consigo. Então, a ideia de toda essa exposição era ocupar, interromper esse museu. Porque a questão é: o que nós fazemos com esses espaços arquitetônicos que têm uma história e contribuíram para uma história de exclusão e que têm uma coleção de arte brasileira em que na maior parte dos corpos brasileiros não são representados, não fazem parte da galeria? Como é que nós, hoje, no presente, lidamos com uma coleção que glorifica o passado que tem que ser interrompido? Essa é a beleza da arte, do espaço da arte. Nós ocupamos pra transformar.

“(…) o que nós fazemos com esses espaços arquitetônicos que têm uma história e contribuíram para uma história de exclusão e que têm uma coleção de arte brasileira em que a maior parte dos corpos brasileiros não são representados, não fazem parte da galeria? Como é que nós, hoje, no presente, lidamos com uma coleção que glorifica o passado que tem que ser interrompido? Essa é a beleza da arte, do espaço da arte”.

Nós ocupamos quatro salas que são estratégicas em todo o museu. Por onde quer que o público entre, em qualquer ala, tem que passar por essas instalações. E começamos por colocar duas obras, essas instalações de vídeo: esta que está atrás de nós, Ilusions, que foi a primeira… ilusões… dedicada a Narciso e a Édipo. A história de Narciso… o que eu faço nessa obra é um pouco… em todas essas obras de Ilusions é que estavam Narciso e o ego e do outro lado, um, dois, dedicados a Édipo. Essa série, no fundo, eu vou contar os mitos da mitologia grega, os mitos que nós fomos… que nós conhecemos, com os quais nós fomos educados na escola. Tínhamos que aprender e saber. E olhar pra o que é a história, pra como a história é contada. Mas depois com um pequeno pormenor, que é contar de uma outra forma. Então, me interessa muito recontar as coisas, contar de uma outra forma. Ou seja, o saber e o conhecimento que me são dados como universais, mas nos quais eu não me vejo, não podem ser dados como universais. Portanto é olhar para a história e contá-la de uma outra forma. É trazer temas que descobrem, revelam temas pós-coloniais.

Para esta “revisão histórica”, eu uso a tradição oral. A tradição oral do griô, que é o contador de histórias – que é uma performance muito importante na África Ocidental e também em Angola, em que a contadora de histórias normalmente é uma mulher que é um arquivo que trás histórias e contos, nomes, acontecimentos e músicas e que vai narrando. Mas que também vira as coisas ao contrário e faz uma análise crítica que é o que nós pensamos que sabemos. Então a história é uma inserção começando com atores, todos afro-homens que são atores de teatro. Eu enceno a história pra depois, na segunda parte, virar a história ao contrário e a história de Narciso – que é apaixonado por si próprio – passa a ser a história da branquitude, que é apaixonada por si própria e que se vê e que se olha, sempre a si própria e que possivelmente sempre produz a imagem de si própria. Eco passa a ser a imagem que se repete. Eco que só pode dizer a última palavra de Narciso, passa a ser o consenso branco que sempre autoriza Narciso, o discurso de Narciso. Então tem tudo aquilo que nós sabemos e pensamos que sabemos, depois tem toda essa economia de transformar a história e contá-la de uma outra forma e falar de questões que são pós-coloniais: a questão da identidade negra, do gênero, da violência e etc. Com Édipo acontece a mesma coisa. E Édipo é uma história que tem muito a ver com violência. Ele foi condenado a morrer antes de nascer por uma questão muito simples que é o poder patriarcal: o pai estava em contradição com o filho e não queria ser morto por ele e então resolve matá-lo. Antes de a criança nascer estava condenada a ser morta pela própria família. Conseguiu escapar e acabou por matar o pai sem saber e casar com sua própria mãe. Então, toda a história de Édipo fala sobre violência e sobre as políticas de violência e de genocídio.

Ilusões Vol. I, Narciso e Eco

2017

Na psicanálise a história de Édipo sempre foi vista como história de casais. Então, as histórias são contadas de uma certa forma, mas toda a história de violência, de invisibilidade como a de Narciso e etc., geralmente são tapadas e o meu trabalho faz exatamente destapar e fazer essa comparação de Édipo com essa sociedade pra saber de onde é que vem os desejos agressivos contra os corpos negros. Por que que o corpo negro é o corpo onde se passa a performance da agressão? Por que que há uma lealdade da sociedade com a sociedade branca patriarcal? O que é que se está a defender? Por que essa agressão, essa hostilidade que é uma coação com a figura parental, é depois exercida no corpo negro? Então, todas essas dinâmicas da psicanálise são contadas através da história do griô, das cenas encenadas e da coreografia.

Plantation Memories, Grada Kilomba – Trailer I (Engl./Port.)

LRS: E seria essa uma boa provocação pra um pensamento crítico sobre a branquitude e sobre o privilégio em não enfrentar determinadas histórias, em não olhar pra determinadas histórias – que é um privilégio branco?

GK: Eu não vejo como uma provocação. Eu vejo como uma necessidade. Não vejo que é uma provocação, não. Eu acho que é uma necessidade inevitável em 2019 perceber a complexidade da nossa história e ter responsabilidade sobre nossa história. Não é uma provocação: é um direito. Um direito que foi negado ao longo dos séculos, que é contar a história como ela é. Eu acho que nós estamos num tempo, num momento, num espaço… em tempo de dar os nomes às coisas e de falar. Eu acho que essa história colonial é como um fantasma que nos assalta constantemente, que nos aparece e que nos incomoda, nos assusta a todos porque nunca foi devidamente enterrado e nem nunca foi dado o nome devido, então volta sempre em forma de um fantasma branco, quase metaforicamente. E tem que ser contado o por que esse fantasma assusta a toda gente. Eu acho que é uma coisa que aparece no terceiro trabalho: o trabalho Dicionário, que é uma instalação de vídeo em que aparecem cinco palavras e a definição dessas cinco palavras. É um trabalho que eu fiz, em que eu pesquisei muitos dicionários internacionais: alemão, inglês, português; na língua portuguesa, na língua alemã, na língua inglesa, na língua francesa; o dicionário de psicanálise etc. E depois eu escolhi, escrevi um novo texto sobre as definições. Cinco palavras que são: negação, culpa, vergonha, reconhecimento e reparação. Depois, todas essas palavras e suas definições aparecem uma a uma – tem uma instalação de som, na escuridão – e a palavra aparece como se fosse uma folha de dicionário e fica… Então o público tem a possibilidade de ler o que é a negação, o que é a recusa de aceitar a realidade; oposição à verdade. Depois continuam as definições até a explicação do termo psicanalítico da negação, e vai um termo atrás do outro. Então, o que essa instalação faz é uma dramaturgia cronológica em que aparece uma palavra depois da outra e que fala sobre o caminho da consciencialização, que é um processo… que não é um processo banal: é um processo de responsabilidade política… o que é que eu sei e o que eu faço com o meu saber? Então o trabalho em si também dá resposta à tua pergunta.

LRS: Sem dúvida. Eu tô aqui pensando no lugar da língua como lugar de poder. Tô me pensando como brasileira e esse espaço que também foi colonial e que tem profundas marcas, né? E que talvez tenha alguma… alguns traços distintos daquilo que são alguns espaços coloniais ou colonizados também porque tem todo esse ranço de uma discussão equivocada sobre a mestiçagem, uma dificuldade de se falar em raça e racismo, enfim, peculiaridades. Mas ao mesmo tempo, pensando que você tem passado pelo Brasil, né? Você esteve na Bienal, na MIT. Eu fui te ver no Goethe anos atrás também e eu fiquei pensando assim em um percurso Europa, Brasil e – não sei quais espaços do Continente Africano você tem passado, mas vi que você passou pela África do Sul.

GK: Eu trabalho na África do Sul. O Mosés, meu marido, é da África do Sul. Então nós trabalhos muitas vezes lá…

Plantation Memories, Grada Kilomba – Trailer II (Engl./Port.)

LRS: E pensando nesses estados, nessas contemporaneidades coloniais, você pensa que as antigas metrópoles – seja Portugal, seja Alemanha, de distintas maneiras – estão revendo criticamente os seus lugares como metrópoles como ações colonizadoras?

GK: Eu acho que é um processo muito lento. Eu, por exemplo, acho que o livro Memórias da Plantação que foi traduzido há um mês em Lisboa, em Portugal, e agora no Brasil, mas com onze anos de atraso – eu acho que mostra exatamente esse atraso. Eu acho que não era possível publicar este e muitos outros livros antes, porque são nações que vivem na negação. Não é por acaso que eu publiquei o livro com onze anos de atraso. O livro em língua estrangeira, num país onde eu sou estrangeira, que é a Alemanha, e onze anos atrás – mesmo escrevendo em inglês e mesmo sendo uma mulher negra estrangeira e imigrante – foi possível eu publicar o livro em Berlim, mas não foi possível publicar aqui. Eu acho que há Estados diferentes que têm a ver com este trabalho do Dicionário. Eu acho que Portugal, assim como o Brasil, vive um estado de negação e a negação romantiza o passado. A negação não quer chegar ao presente. Opõem- se ao presente e querem reencenar o passado. Que é a negação. Eu acho que muitos países glorificam o passado e criam a sua identidade em torno da glorificação e romantização do passado colonial. Eu acho que aqui, no Brasil, ainda mais que em Portugal. Porque Portugal passou por uma revolução democrática, passou pelo fim do fascismo e por uma revolução popular também. Passou por uma democracia e, portanto, passou por um outro processo assim com Angola, passou por uma descolonização: os nomes das cidades, dos rios, tudo foi mudado. Houve uma reestruturação. E o Brasil é uma colônia bem-sucedida. Foi colonizado por colonizadores e está nas mãos dos colonizadores.

“colonialismo não é uma marca de móveis como parece muitas vezes (…). É uma história. Uma história de genocídio contínuo, de apagamento, de desumanização e violência”.

Então esse processo de descolonização, de revolução, de reestruturação radical não aconteceu aqui. Então aqui, talvez essa história de negação seja ainda mais presente. E se eu não olho pra onde eu estou, pra onde eu vivo e se eu não aceito a culpa e a vergonha… nós não temos culpa nem vergonha na cara. Pelo contrário: há um imenso orgulho. Nós falamos sobre a história colonial sem pensar na complexidade do que isso quer dizer. Nós falamos da língua portuguesa como se fosse a língua mais bela do mundo, que é uma língua extremamente violenta, patriarcal, colonial.

E quando nós traduzimos o livro para o português, o Plantation Memories foi um horror. Porque quando nós recebemos a tradução nós percebemos: “meu Deus! A língua é uma língua terrível!”, porque de repente as frases começaram a não fazer sentido, porque os termos só existem na condição masculina, por exemplo. Quase todos os termos que nós temos na língua portuguesa existem apenas na condição masculina! Mas o que significa quando uma mulher negra está a escrever um texto? Eu não posso escrever com a condição masculina. Não faz sentido absolutamente nenhum. Depois checamos as terminologias e todas elas são coloniais e estão ancoradas na nomenclatura colonial e racista. E nós não temos uma alternativa. Tu falastes da mestiçagem. “Mestiço” vem de toda a animalização…

LRS: “Mulata”

GK: Exato! Da mula, da mestiçagem dos cães, do cabrito. Todos os termos têm uma condição animalizante do corpo negro. Depois temos a palavra “negro” que é extremamente popular porque tem uma origem no latim e tem uma nomenclatura colonial. Então tudo isso é explicado no livro. E, de repente, tudo que é explicado no livro é reproduzido, ao mesmo tempo, através da língua portuguesa. Então tivemos uma grande questão a pensar quando decidimos que íamos fazer, pois isso levantou uma questão muito importante, que é a violência e o poder que a língua – que nós sempre romantizamos que é tão linda e tão bela, como que a língua é capaz de fixar identidades nesse caso e como ela é capaz de definir o lugar da identidade. Com ela é capaz de invisibilizar certas identidades. Como é que tu não podes existir? O que é que significa ter uma identidade na qual a tua… aquilo que quem tu és não pode ser falado ou não existe. Ou então é identificado como um erro ortográfico.

E o que que significa ser um erro ortográfico em tua própria língua?! Ou não existir na tua própria língua? Ou poder apenas existir na tua própria língua dentro da nomenclatura racista colonial e não ter a tua própria identidade em que tu te defines.

Então, quando eu escrevi o livro Memórias da Plantação, foi um pouco com a intenção de sair da língua portuguesa e procurar um espaço em que eu pudesse escrever e que pudesse me encontrar. Em que eu pudesse ser eu dentro da linguagem que eu estava a criar. Então isso é a arte: cria todas essas questões e vemos a complexidade das coisas, né?

LRS: Eu vou fazer a última porque eu sei que o seu tempo tá bastante apertado. Daqui a pouco você vai pra FLIP (Festa Literária Internacional de Paraty), ter um encontro com Conceição Evaristo, uma escritora que fala muito desse Brasil negro na perspectiva das mulheres negras também historicamente silenciadas e a gente tem no Brasil, o que hoje é chamado de “feminismo”, mas que talvez as nossas mais velhas –Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez – naquele tempo nem chamavam de feminismo, mas que já era um feminismo negro e que tem uma base na coletividade a despeito de uma certa ideia de individualização que o capital parece que impõe. Quais são as suas expectativas, ou suas vontades, desejos em relação a esses encontros? De encontrar esses discursos de mulheres negras? De encontrar e ser atravessada por esses feminismos negros?

GK: Eu acho que é uma honra muito grande. Eu acho que quando nós nos encontramos nós não podemos esquecer que temos uma história de fragmentação. Nós somos crianças, bebês nascidos e que foram separados uns dos outros e só nos encontramos agora, assim, por assim dizer. Eu acho que nossa história é um trauma colonial que é muito baseado na fragmentação, na separação. A separação faz parte da nossa história, da nossa biografia. Nós fomos historicamente separados. As famílias foram historicamente separadas e nós sabemos o que isso significa porque nós temos uma bibliografia que fala dessa separação: nos Estados Unidos as crianças são separadas das mães que vêm a procura de asilo, de proteção política. Essas crianças são separadas das próprias mães. No nazismo as crianças eram separadas das mães. Na escravidão as crianças eram separadas das mães e as mães das crianças.

Grada e nós.

Há uma história de fragmentação, de separação, de trauma, de violência quase física. Quase que uma cirurgia física entre nós e isso pra mim é uma imagem que é muito metafórica, que é muito forte, e com a qual eu tento trabalhar. Por isso eu trabalho com todo esse evento de atores, de técnicos, de negros que vêm de diásporas completamente diferentes: da Etiópia, da África do Sul, de Uganda, Angola. A gente veio ao Brasil. Eu tenho uma equipe que vem de todo lado e estamos todos em Berlim. E eu acho que encontrar figuras tão importantes e também essa geração é uma grande honra e também é o momento de… eu acho que é como nós curarmos nosso traumas, nossa ferida. Trauma é mesmo ferida. Trauma é uma palavra grega que quer dizer ferida, quer dizer piercing, ferida. E é exatamente através desses encontros que nós unimos aquilo que foi fragmentado. Isso tem uma força muito grande. Uma força que eu acho que não é só intelectual, mas é uma força espiritual. É um dever espiritual que nós temos que fazer. Assim como esses trabalhos que é como um dever espiritual pra mim. É colocar esses corpos, essas narrativas, essa perspectiva e criar e interromper o museu, esse espaço, e ficar continuamente aqui durante três meses em looping até desgastar. E as pessoas podem vir aqui e ritualizar, fazer um update – vocês dizem update, né? – da linguagem, do formato, e eu acho que isso é muito importante. Não é por acaso. Não sei se vocês têm isso muito comum aqui no Brasil, mas em Portugal quando nós nos vimos – todas as pessoas negras que se cruzam se cumprimentam. Na Alemanha também. Na Europa inteira. É só assim. Nós sempre nos cumprimentamos, sempre. Tu não cruzas uma pessoa negra sem baixar a cabeça. Isso é uma coreografia das mais belas que é a coreografia do trauma. É quando tu reúnes aquilo que foi separado. Quando tu identificas a separação. Eu acho isso muito importante.

Eu acho que esses momentos, como esses que nós temos aqui com essas conferências, esses trabalhos significam pra mim exatamente isso. Eu acho que é esse o trabalho

Acho que inconscientemente nós sabemos desse trauma colonial, que é um trauma físico também. É uma separação física, também. Emocional. E tudo, todas as conversas, todas as palavras, todas as imagens, todos os autores que são escolhidos: isso conta. Quem escreve, quem é visualizado; quem faz a música; quem compõe a música; quem conta a história, quem traduz. Todas essas cisões – que às vezes são quase cisões técnicas – pra mim é reunir o trauma dessa fragmentação. É puxar. É criar. É desobedecer ao dominante. É a desobediência poética que nós temos. É a nossa missão.

LRS: É a nossa missão também. Obrigada, Grada!

. . .