julho de 2021

A ELEGANTE INSURGÊNCIA DE CLAUDINEI ROBERTO E A CURADORIA GENEROSA QUE NÃO SE FURTA AO REDOR, OU “EM CONDIÇÕES DE TERROR, A MAIORIA DAS PESSOAS SE CONFORMARÁ, MAS ALGUMAS PESSOAS NÃO”*

Nabor Jr.

fotos MANDELACREW

Poucos dias antes início oficial do inverno no hemisfério sul, em uma ensolarada e fria tarde de domingo, encontrei-me com o curador, crítico e artista visual Claudinei Roberto da Silva. Enquanto a cidade de São Paulo testava nossa resiliência climática – cadenciando a temperatura entre raios de sol e rajadas de vento gelado – o aconchegante bairro do Cambuci, local do nosso encontro, acolhia-nos com suas paredes coloridas. Particularmente, tenho afetivas recordações desse bairro repleto de paredes grafitadas, ruas estreitas, alguns cortiços e resquícios de uma paisagem que ainda não foi devorada pela especulação imobiliária paulistana. Durante três ou quatro anos frequentei regularmente a rua Muniz Sodré, antigo endereço da Gráfica e Editora Mil Folhas, onde foram impressas as primeiras edições da revista O Menelick 2 Ato. Isso sem contar as inúmeras reportagens que ali realizei quando, logo após concluir o bacharelado em jornalismo, trabalhei em um jornal de bairro local. Boas lembranças.

Claudinei Roberto voltou a ocupar, temporariamente, uma das salas de um imponente prédio localizado na esquina das ruas Lins de Vasconcelos e Justo Azambuja, e onde antigamente funcionava a escola Liceu Siqueira Campos. Há tempos desativado, o espaço é ocupado por coletivos e artistas independentes de diversas linguagens – em um movimento semelhante ao que ocorreu no histórico Centro Cultural Tacheles, em Berlim, na Alemanha. No antigo prédio no Cambuci, Claudinei compartilha uma das muitas salas/ateliês do edifício com uma amiga, a fotógrafa Sabrina Pestana. Lá, ele diz encontrar silêncio e concentração para pintar: “Estou parado há quase um ano”, revela, enquanto meus olhos percorrem com atenção os detalhes de uma de suas pinturas, ainda inacabada, feita em tinta óleo, e retratando o artista Luiz83. “Qualquer dia desses vou pintar um retrato seu”, brincou comigo.

Detalhe interno do prédio/ateliê, no Cambuci

A inconstância na produção plástica do artista tem uma explicação simples: a agenda de Claudinei anda disputadíssima. No último dia 17 de julho, foi aberta sob sua curadoria, a exposição A Medicina Rústica: Pinturas de Aline Bispo, na Galeria Luís Maluf, em São Paulo. Pouco antes, no início do último mês de março, ele havia assinado a curadoria de Viver até o fim o que me cabe! – Sidney Amaral: aproximação, mostra que homenageia a trajetória do artista Sidney Amaral (1973 – 2017), em exposição no SESC Jundiaí até o próximo dia 4 de setembro. Paralelamente ao seu trabalho de curador, Claudinei é constantemente convidado para colaborar com artigos para revistas especializadas. O mais recente deles, intitulado ‘Pardo é Papel’ ou a grandeza épica de um povo em formação, sobre a exposição itinerante Pardo é Papel, do artista carioca Maxwell Alexandre, em exibição no Instituto Tomie Othake, em São Paulo, e publicado na edição do mês de junho da revista Arte Brasileiros. Isso sem contar inúmeros outros projetos, cursos e participações em lives. Não podemos esquecer que Claudinei hoje integra também o prestigioso conselho curatorial do MAM (Museu de Arte Moderna de São Paulo), bem como participa como curador convidado do MAC/USP (Museu de Arte Contemporânea). O corpo quase padece:

NABOR: Oi, Claudinei! Podemos nos encontrar neste ateliê no Cambuci, sim.

Como resido no ABC, fica próximo pra mim.

Às 11h, no domingo, é uma boa pra você?

CLAUDINEI: Oba! Muito bom! Obrigado, agora, pode ser 11h30?

Peguei uma gripe e tô me recuperando pra ser vacinado amanhã, mas tô meio preocupado com a reação…

NABOR: Fechado, Clau! 11h30!

Claudinei Roberto é um homem negro elegante – predicado este que talvez tenha se acentuado ainda mais em razão dos longos anos trabalhando ao lado do empertigado Emanoel Araujo, no Museu Afro Brasil, em São Paulo. Pode ser também que esta seja apenas uma observação tola da minha parte. O fato é que esta elegância é marcante em Claudinei, e não se trata de uma elegância fortuita, encaracolada nos seus dreads grisalhos, ou nas escolhas sóbrias e bem cortadas que faz ao se vestir. Essa elegância se expande, e percorre sua postura polida, o modo pausado e calmo com que fala, o conhecimento que demonstra ter da história da arte clássica ocidental, dos movimentos artísticos brasileiros e, principalmente, da realidade segregadora e violenta que assola o país. Essa elegância pé no chão, que não se furta a realidade ao seu redor, acrescida da sua conhecida competência, o torna um elegante insurgente.

Em termos práticos, não tenho dúvidas em dizer que Claudinei Roberto é hoje uma figura fundamental, mas não solitária, na engrenagem das artes visuais no Brasil. Especialmente para aqueles que desejam que as movimentações ocorridas na cena artística preta brasileira na última década (anterior a chegada do coiso na presidência), não apenas permaneçam, mas se estabeleçam para a sobrevivência e emancipação de todo um circuito que ainda segue a margem do que podemos chamar de “mercado das artes” no Brasil (aliás, o próprio conceito de “mercado de artes” tem contornos específicos em países como o nosso. Vale uma discussão). O reconhecimento da sua competência pode ser observado nas curadorias que vem realizando, nos textos edificados em revistas e catálogos, nas reflexões que provoca e nas inúmeras outras realizações que promove há pelo menos 20 anos nos campos das artes visuais negras e da educação, como por exemplo, o empenho em forjar a não mais existente, mas histórica, Galeria Oço, no centro de São Paulo.

Claudinei mediando encontro com o fotógrafo Wagner Celestino, na extinta Galeria Oço, em 2011

Me reportei a Claudinei com o interesse de conversarmos um pouco sobre a exposição Viver até o fim o que me cabe!. Mas sua generosidade, acrescida da relação afetuosa que edificamos nos últimos anos, nos instigou a estendermos um pouco mais o nosso papo. Espero que desfrutem da entrevista com este operário das artes negras brasileiras. Ora popular, ora erudito, mas sempre elegante e insurgente.

Claudinei, ao centro: no divã. No tripé, à esquerda, a pintura do artista Luiz83

///

O MENELICK 2 ATO – Se por um lado nascemos com a previsibilidade de que um dia morreremos, por outro, cotidianamente somos cercados por fragilidades e incertezas sobre a perenidade do que produzimos neste meio tempo entre o nascimento e a morte, também conhecido como vida. A obra do artista Sidney Amaral, por exemplo, tem se mostrado potente e versátil a ponto de sobreviver a própria existência do artista. E esta força se concentra, tenho a impressão, não somente pelo apuro técnico e pelo refinamento estético que ele possuía, mas especialmente pelo fato da sua produção, em considerável parte, buscar tencionar a existência negra no Brasil, seja revisitando o passado histórico, seja questionando o tempo presente. Obviamente, fazendo tudo isso de maneira refinada e inteligente. Neste caso, falamos também de escolhas particulares do artista. E falando em escolhas, há uma profusão de jovens artistas visuais negros tencionando, por meio de suas produções e escolhas, a histórica condição negra no país. Você teme, não pelo esgotamento, mas pela possibilidade desta temática, ao ser reproduzida ao extremo, se tornar vazia, opaca?

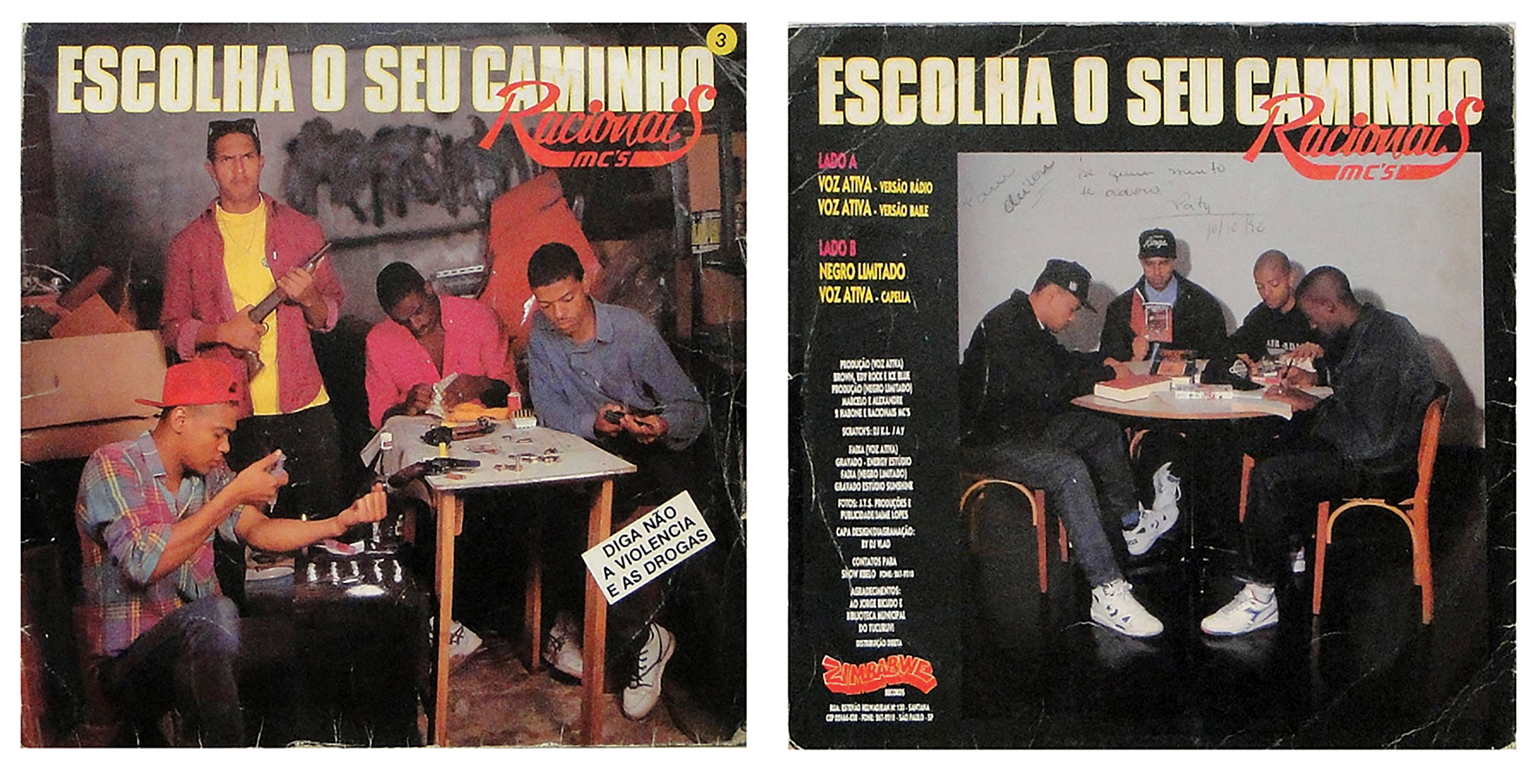

CLAUDINEI ROBERTO: Tenho a impressão de que a arte afro-brasileira contemporânea está atingindo um grau de sofisticação similar ao que rap tem hoje. Acho que esse paralelo (entre as artes visuais e o rap) é possível e bem razoável. Quando o rap surge, ele se estabelece como uma força rebelde e insurgente, se apresentando como um veículo de denúncia social contundente. O primeiro disco dos Racionais MC’s, por exemplo, (Claudinei se refere, na verdade, ao álbum Escolha o seu Caminho, o segundo trabalho de estúdio do grupo Racionais MC’s, lançado pela gravadora Zimbabwe, em 1992), lembro-me que trazia na capa duas possibilidades: na frente você tinha os membros do grupo armados, envolta de uma mesa onde era possível ver pilhas de drogas, armas, enfim… E na contracapa você tinha os mesmos membros do grupo lendo livros. Então eu acho que ali, naquele discurso gráfico, já existia em perspectiva uma mudança de paradigma. Se antes observávamos que as expressões mais interessantes do rap estavam vinculadas, ou eram associadas a expressões de protesto, e de protesto as vezes violento, e uma violência legitimada pelo contexto. Por outro lado a gente observa hoje que essa vertente não deixou de existir, mas ela coexiste com outro tipo de sensibilidade. E sensibilidades que são complementares. Elas não são excludentes, elas se completam. Então temos hoje uma música, talvez, de caráter mais lírico que visite outro tipo de paisagem, um tipo de rap que nós não imaginávamos – e eu tenho idade para falar nesses termos. Nós não imaginávamos, por exemplo, que um rapper fosse tocar um pagode, um samba… ou se assumisse gay, isso estava fora de qualquer tipo de cogitação. Existia um machismo, uma certa misoginia naqueles discursos primeiros… e eles foram sofrendo uma mutação. E essa mutação diz respeito também, a uma mutação social. Porque eu sou daqueles que participam da ideia de que pode haver uma sociedade sem arte, e esse é um projeto do governo que chegou ao poder, ou seja, uma sociedade árida, seca, orientada por pulsões de morte. Mas uma arte sem sociedade não é possível. Mas isso significa que essa arte vai espelhar a sofisticação daquele grupo. Então, só os discursos racistas mais empedernidos vão dizer, ou vão sugerir que existe uma espécie de uniformidade no pensamento negro, na sensibilidade negra, do homem e da mulher. Só o discurso racista mais arraigado, mais empedernido vai sugerir isso. O que a gente sabe é que desde sempre essa sensibilidade sofisticada é complexa.

[…] eu sou daqueles que participam da ideia de que pode haver uma sociedade sem arte, e esse é um projeto do governo que chegou ao poder, ou seja, uma sociedade árida, seca, orientada por pulsões de morte. Mas uma arte sem sociedade não é possível.

Eu acho que existe uma demanda por posicionamentos contundentes, dadas as violências históricas a que a gente esteve e está submetido. Não é também, na minha opinião, razoável, que parte considerável dos produtores e dos artistas tivessem da realidade uma visão romântica, otimista, edulcorada… não. E em reação a isso você tem poéticas de insurgências. Eu acho que o Sidney participa desse momento, dessa poética insurgente, dessa poética de denúncia, dessa poética engajada. Mas ele é também paradigmático por conta da qualidade do trabalho, que consegue transcender essa situação sem preteri-la. Ele não abre mão dos depoimentos que faz, das denúncias que faz ao racismo e as suas consequências. Mas eu acho que num determinado momento do seu trabalho, ele transcende essa questão sem preteri-la. Isso significa que ele vai elaborar num outro lugar.

Voltando ao rap, me lembrei do disco Boggie Naipe, do Mano Brown. Porque é um disco que se quer de balanço, que se quer romântico, um disco que foi feito pra dançar, um disco que é pra festa. E o Mano Brown, nesse momento, tem consciência plena que a festa é outra dimensão da resistência. Que aqueles grandes bailes que aconteciam lá na década de 1970, a Chic Show, e aquela coisa toda, e eu falo a partir de São Paulo, dos bailes do Palmeiras que mobilizavam toda uma juventude negra urbana.. Era também uma dimensão da resistência, uma dimensão da luta. Só que elaborada de numa chave diferente, e não menos legítima. Muito pelo contrário. Essas reuniões, esses encontros, eram tão importante que sempre foram demonizados, como continuam sendo. Quer dizer, essas manifestações populares do povo preto são sempre demonizadas. Como a capoeira, a roda de samba, o baile, a gafieira… Aliás, a origem da palavra gafieira é “lugar onde se cometem erros em fieiras, gafes em fieiras”. Então, o jornalismo racista designava assim esses bailes populares, ou seja, “lugares onde cometiam-se gafes em fieiras”. Então muito preconceituosamente se referiam as manifestações dos populares dessa parcela da população. E hoje temos o funk, enfim… Tudo isso diz respeito as fragilidades de um capitalismo senzalero, de uma capitalismo que não é capaz de qualificar o seu próprio consumidor, que prefere alijá-lo para a manutenção daquilo que o professor Milton Santos diz, que é a “manutenção de privilégios”, que nada mais é do que essa elite que nos infelicita faz, ou seja, ela não luta por direitos, mas sim pela manutenção de privilégios, daqueles privilégios que eles acreditaram ter perdido por ocasião da abolição.

Não sei se consegui responder à pergunta, mas eu acho que o perigo da obsolescência vai estar sempre presente naqueles projetos menos espessos poeticamente. Mas obras que tenham a espessura poética tão densa como a de um Sidney Amaral, de uma Rosana Paulino, ou de um artista que é pouco conhecido, mas é um extraordinário fotógrafo que é o Wagner Celestino, garante a permanência. Alguns discursos vão permanecer talvez pelo interesse histórico, pelo documento que eles acabam por si constituir.

Capa e contracapa do álbum Escolha o seu Caminho (1992), do grupo Racionais MC’s: “em perspectiva, uma mudança de paradigma”

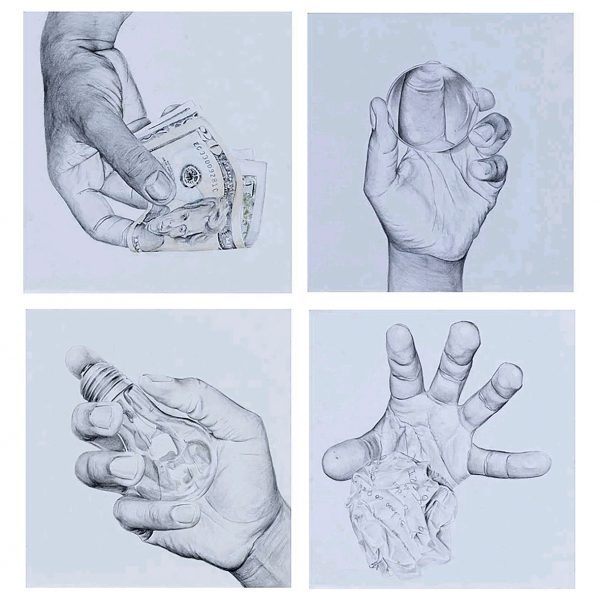

OM2ATO – Se pegarmos como referência o conceito de arte ocidental, onde o belo clássico define-se com base em um ideal de perfeição, equilibrando harmonia, equilíbrio e onde os artistas procuram edificar suas representações privilegiando o sentido de simetria e proporção, chama a atenção na expo Viver Até o Fim o que Me Cabe, os desenhos hiperrealistas de Sidney Amaral, representados especialmente na série Mãos. São obras feitas em grafite sobre papel. Se bem me lembro, você identifica essa produção como “Desenho em processo”, o que equivale a um “rascunho”, um “estudo”. De todo modo, são trabalhos extremamente técnicos, que revelam o apuro teórico, o talento e versatilidade do artista. Gostaria que falasse um pouco sobre esses trabalhos.

CR: Essa série Mãos se apresenta quase que como um paradigma, um cânone dentro da produção do Sidney. Mas de fato existem dentro da exposição desenhos que falam de um processo. Eles estão sendo elaborados para que o artista se aproxime, com mais acuidade, do universo que ele quer observar. Não são a obra final, mas tem também as qualidades que são inerentes a esse artista. É muito difícil pensar o estudo, pensar o desenho que é um rascunho… mas dentro de certa produção que tem uma qualidade tão elevada, esses trabalhos acabam por se constituir em obras menores dentro de uma coleção. Mas ainda assim, são obras que merecem ser vistas na sua complexidade de desenho.

Sidney Amaral

Série Mãos

Grafite sobre papel

21 X 21 cm

2009

Mas quanto a esse ideal de beleza clássico, é importante lembrar que eles consagram o poder. Eles existem também para reforçar ideias entorno de um grupo. O que significa entronizar pela estética, ou afirmar pela estética, um poder que é ético e também político. Então essa produção clássica fala de um ideal de humanidade que era caro a um determinado grupo. E esse determinado grupo exerce um poder também através dessas obras. Arte para que? Arte para provar o poder daqueles que podem consumir arte. E consumir arte aí, não só no sentido de aquisição, mas no sentido de fruição e compreensão daquele texto.

Eu acho que existe uma demanda por posicionamentos contundentes, dadas as violências históricas a que a gente esteve e está submetido. Não é razoável que parte considerável dos produtores e dos artistas tivessem da realidade uma visão romântica, otimista, edulcorada… não!

O Paulo Freire fala da importância política do ato de ler. E a gente pode pensar também na importância política do ato de ver, de compreender o nosso entorno a partir de uma potencialização sensível que a gente adquire na frequência das galerias, dos museus, dos ateliês, das ruas… Então, eu fico pensando que, quando o Sidney cria condições pra conversar sobre a história da arte no ocidente a partir do seu trabalho, ele é pós-moderno nesse sentido. Ele cita Debret, e trabalha com aquarela para mencionar uma técnica que era usada pelos artistas viajantes que assim elaboravam o cotidiano do país sobre a escravidão. Então, o Sidney, em obras como Incômodo, por exemplo, vai usar aquarela, e ele poderia ter usado a tinta óleo, pois esse painel tem a dimensão de uma pintura histórica, e ela foi apresentada na exposição Histórias Mestiças, no Tomie Othake, em uma sala em que víamos pinturas de caráter histórico, que aludiam a libertação dos escravizados, Incômodo convivia com pinturas de caráter acadêmico que foram encomendadas à época para consagrar aquela ocasião. E no entanto ele não usa tinta óleo, técnica que ele dominava, aliás, tinha pleno domínio, era um artista no estado da arte nesse sentido. Ele poderia ter usado a tinta óleo, mas ele opta pela aquarela, porque é importante para ele fazer essa ligação com a história, mencionar a técnica que foi usada por aqueles artistas viajantes. E na série Mãos os desenhos tem esse caráter classicizante. Eles tem um caráter hiperrealista e são tremendos, pois é a mão do próprio artista que está ali executando uma série de atividades cotidianas, banais. E tem alguns meta desenhos, tem um por exemplo, em que a mão segura um estilete e o desenho desse estilete justamente termina em um corte que ele faz na folha do papel, transformando-se em um jogo que eu acho muito divertido, muito inteligente, com um caráter algo surrealista, com uma coisa de dadaísta ali, com um humor meio perverso implicado naquilo. E volto a repetir, essa é uma impressão que eu tenho a partir das experiências que me foram facultadas ter até o momento, a aproximação que eu faço da obra do Sidney é atravessada por uma experiência pessoal, por uma experiência que eu tive, felizmente com ele em ateliê, mas é atravessada também por várias outras. E esse amalgama de experiências constrói um pouco a minha percepção da obra dele.

Sidney Amaral

Dor Fantasma

Aquarela e lápis sobre papel

106 X 75 cm

2014

Eu tenho a impressão de que o Sidney, em momentos diferentes do seu trabalho, faz questão de realçar uma competência, e essa competência as vezes aparece na repetição. Essa é uma estratégia que a expografia, por exemplo, do Museu Afro Brasil, em São Paulo, também usa, quando você vê na Exposição de Longa Duração vários objetos de um mesmo caráter. Quer dizer, você tem lá o Pão-de-açúcar, que é aquele artefato de ferro que era usado para depurar o açúcar. Você tem no Museu Afro Brasil uma miríade de ferramentas do mesmo tipo. Isso para afirmar uma competência fabril, afirmar uma competência técnica de um grupo a quem esse predicado não é atribuído. Então não é fortuito que não seja apenas uma mão, são várias. E são várias realizadas com a mesma competência. E esses desenhos simbolizam gestos de momentos cotidianos. E isso também é muito marcante no Sidney, agregar ao cotidiano uma qualidade que a gente não imagina que ele tenha. E normalmente é o cotidiano proletário. Se você reparar, e o Sidney tem um número enorme de autorretratos, e em todos esses autorretratos ele se apresenta como um homem negro proletário. Tem uma marca de roupa no tênis da filha dele, a Lisieux, no trabalho chamado Dor fantasma e também em Incômodo, onde ele representa a filha calçada. Porque uma das coisas que distinguiam os escravizados era também a sua condição de descalço. Então, na filha dele, ele faz questão de apresentar a menina com tênis, e como nada é ao acaso nas obras desses artistas maiúsculos, o tênis é de uma marca que simboliza a vitória, é a Deusa da Vitória. Eu acho incrível que nada seja ao acaso. Eu elogio o cotidiano até pelo material que eu uso para representá-lo, que no caso é o lápis 6B. Que é o material mais democrático, junto com o carvão, que você pode ter no universo das artes. Ele faz essa representação das mãos à maneira clássica, um tanto para realçar essa competência, porque é um prodígio técnico extraordinário, mas que transcende o mero virtuosismo, e as leituras possíveis vão ser de fato feitas, como eu fiz, a partir das experiências que as pessoas tiverem diante da obra.

Perspectiva de uma das galerias da Exposição de Longa Duração do Museu Afro Brasil, em São Paulo

OM2ATO – Sidney Amaral não esteve alheio as urgentes demandas do nosso tempo, nem se omitiu diante dos problemas que mais diretamente afetam as “maiorias minorizadas” do nosso país, no caso específico do artista, a população negra assediada pelo histórico racismo estrutural. Porém, especialmente em sua produção escultórica, há uma variedade de temas, de intenções, uma certa ironia por vezes… enfim. É como se houvessem dois “Sidneys”, os dos desenhos e pinturas, e o Sidney das esculturas. Gostaria que falasse um pouco desse Sidney Amaral escultor e das esculturas que estão em exibição em Jundiaí.

CR: Não é que existam outros “Sidneys”, é que esse Sidney é complexo. E essa complexidade está relacionada a possibilidade do sujeito em se tornar obsoleto a partir do momento que a denúncia que ele faz tenha a sua demanda atendida. O ideal seria que todas essas denúncias fossem extemporâneas, obsoletas, que dissessem respeito a um passado muito remoto. Mas não! A gente só está esperando ter o assassinato do próximo negro. E esse negro pode ser eu, ou você inclusive. A gente só está esperando por isso. Agora a moda é matar o negro ainda no ventre da mãe. Não contente em matar o jovem, agora matam a pessoa no ventre da mãe. Infelizmente essas denúncias ainda estão longe de se tornarem obsoletas. Mas o Sidney tem uma complexidade que eu acho admirável, e eu gostaria até que fosse paradigmática. Porque ele é um cara de múltiplos interesses. Ele era um artista curioso. Ele gostava muito de poesia, e em especial ele gostava da poesia russa revolucionária, gostava de Bertolt Bretch, ele recitava Mayakovsky, ele tinha versos do Mayakovsky escritos na parede do ateliê, e era a mesma paixão que ele tinha por Nina Simone. Ele tinha muita coisa da Nina Simone, do Cartola, ele tinha uma paixão especial por esses sambistas da velha guarda. E de novo voltamos a música, mas é porque isso de fato atravessa a gente. E eu acho que essa sensibilidade é que fazia que ele prestasse atenção a essas manifestações musicais tão díspares, fazia também com que ele se aproximasse de maneira corajosa e nada ingênua das escolas de arte internacionais. E uma coisa que é importante que a gente diga: o Sidney tinha uma biblioteca, e nessa biblioteca você vai achar de tudo, de livros sobre o surrealismo, sobre o dadaísmo, livros sobre o expressionismo, enfim… livros que se referem a vanguarda europeia do começo do século XX, arte africana contemporânea, grafismo indígena, ele tinha uma hemeroteca onde ele reunia recortes de jornal, notícias e matérias que o interessavam. Era, enfim, um erudito. E na escultura dele, talvez mais do que na parte gráfica e pictórica, isso aparece. Porque o surrealismo, por exemplo, que é uma escola da qual ele era bem próximo, aparece com muita frequência na escultura dele. O dadaísmo também.

Agora a moda é matar o negro ainda no ventre da mãe. Não contente em matar o jovem, agora matam a pessoa no ventre da mãe.

Sidney Amaral

Se as minhas palavras não forem melhores que o meu silêncio?

Bronze niquelado

2,5 X 21,5 X 20 cm

2011

O Sidney é o tipo do artista que gosta de elogiar a inteligência de quem observa a sua obra. Eu acho esse artista especialmente generoso. Ele acredita na inteligência da pessoa que vai se aproximar do trabalho dele. Ele acredita na experiência dessa pessoa. Então tem algumas proposições que soam até herméticas. Mas que na verdade são estimulantes. Como aqueles balões em bronze, pintados com tinta eletroestática, que tem a sedução do metal polido, e aí você tem nesses balões um nariz, em outro balão você tem orelhas, noutro você tem uma boca. Quer dizer, são proposições de caráter surrealista que não trazem uma narrativa passível de ser apreendida com uma visada. São obras que inquietam. E eu acho que por elas inquietarem, elas também desalienam. Tem uma pintura do Sidney chamada Enigma entre eu e tu, em que ele se autorrepresenta olhando para um manequim. E esse manequim está desmontado em cima da mesa de trabalho dele – na mesa de desenho dele – e esse manequim, no entanto, tem a mesma tonalidade de pele que ele, sugerindo que não é um boneco, mas que é uma mulher desmontada. Essa pintura tem o fundo preto, que é uma espécie de lugar nenhum, e que também é uma estratégia de uma pintura metafísica italiana, que desloca a figura para um lugar que é nenhum, e ao se fazê-lo suspende ele o tempo. É um tempo também em suspensão… Nessa pintura o retrato da figura que é o manequim é o próprio rosto do artista, e o corpo do manequim é o corpo de uma mulher. Quer dizer, é uma coisa que balança a percepção, o juízo de quem observa. Mas que diabo é isso!? É um manequim, mas ele é feito de pele humana, porque tem a mesma cor que o artista retratado, mas é uma mulher trans… o que está acontecendo aqui!? E eu acho que esse lapso de tempo que você perde diante da obra, fazendo esse tipo de pergunta é libertador e revolucionário, porque é um tempo que você está com você mesmo, procurando dentro de si respostas para a pergunta que a obra faz. Isso tem um potencial tremendo. Eu acho que você se humaniza nessa relação silenciosa com a obra. E nas esculturas eu percebo que essa estratégia está mais presente.

Eu acredito que a arte é um produto social, e em sendo produto social, ela nunca vai ser devedora do gênio individual. Ela vai espelhar sempre a qualidade do grupo que este artista está inserido.

Na obra O pão nosso, ele faz uma série de pãezinhos em bronze, mas ele vai fazer também, e aí tem uma paralelo com isso, um chinelo havaianas em bronze. Só que este bronze, tanto do pão, quanto do chinelo havaianas, vai receber um tratamento que os deixa com uma aparência de ouro. Então de novo, assim como está na série Mãos, o cotidiano é ressignificado a partir do material que o artista emprega para representá-lo. Então um chinelo pode ganhar um significado absolutamente distinto a partir dessa alteração que o artista faz. Essas obras estão no Museu Afro Brasil e não são as únicas, ele vai pegar aqueles materiais que são usados pelos montadores para organizar o espaço da exposição, e vai usar mármore e bronze dourado pra representar o rolinho de pintura, o martelo, a escada, a maleta de trabalho, tudo em bronze e mármore para fazer um elogio aqueles profissionais que a gente não vê, e que são fundamentais para que a exposição exista. Mas ele adota técnicas que estão mais próximas das vanguardas europeias do começo do século XX. Na exposição tem alguns cadernos de estudos do artistas, e a gente leva esses cadernos para iniciar uma discussão de quanto o artista trabalha para chegar naqueles resultados. Porque quando a exposição abre as pessoas tem a impressão de que o negócio apareceu ali, mas tem tanta gente envolvida…gente da imprensa, a produção, o controle de acesso, os operários que pintaram as paredes, os montadores que instalaram as obras, para além, é óbvio, do próprio trabalho do artista. Mas esse trabalho também é precedido de muito estudo, existe um percurso. Eu acredito que a arte é um produto social, e em sendo produto social, ela nunca vai ser devedora do gênio individual. Ela vai espelhar sempre a qualidade do grupo que este artista está inserido. Pensar que Michelangelo, por exemplo, não tirou de Carrara o bloco de mármore que ele usou para esculpir o Davi, que tem cinco metros e pouco. Michelangelo também não construiu o cinzel que ele usava para realizar o seu trabalho magnífico. Não construiu o andaime que permitiu a ele alcançar as mais altas partes da pedra que de outra maneira ele não alcançaria. Enfim, o trabalho de Michelangelo espelha a sofisticação da sociedade em que ele estava inserido. Aquela Florença que ele estava inserido podia dotar Michelangelo dos meios necessários para ele realizar o seu trabalho. Eu acho que o Sidney teve acesso a meios e a partir daí ele consegue realizar o trabalho que ele realiza. Mas eu acho que a gente tem sempre que pensar nessa comunidade que torna possíveis essas realizações e que as valoriza. E se elas permanecerem, elas permanecerão pelo tanto que elas são potentes – pela qualidade delas – mas também a partir de conquistas que são políticas. Uma imprensa negra forte, por exemplo, talvez tivesse interditado esse cidadão que está na Fundação Palmares. O fato do (Sérgio) Camargo continuar lá, espelha um certo cinismo, e o racismo da imprensa que se quer apresentar como não racista. Quer dizer, como é que a gente pode admitir uma figura doentia como aquela numa instituição que deveria presar pela preservação de um patrimônio. Nossas conquistas não estão consolidadas.

Sidney Amaral

Enigma entre eu e tu

Acrílica sobre tela

220 X 140 cm

2014

OM2ATO – Você acha que o motivo para a organização de uma exposição de artes, hoje, reside menos na própria arte e mais na história sobre determinado tema? É óbvio que a partir dessa pergunta caímos no dilema do fim da história da arte. Mas o fato é que hoje a estética e a proposta crítica de uma obra ocupam patamares semelhantes. Sobreviverão os artistas das grandes ideias, em detrimentos dos artistas extremamente técnicos? A poética superou, ou superará a estética?

CR: Eu acho que esse risco existe. Acho que não podemos generalizar, mas esse risco existe e ele está muito presente. Uma maneira de mitigar esse problema é através da educação. Eu não consigo mais pensar uma exposição, ou uma curadoria, a partir de outro lugar que não a educação. É óbvio que na história da arte do ocidente a exposição e a curadoria tiveram um tipo de interpretação, um tipo de papel, enfim… elas foram vistas e realizadas a partir de uma determinada concepção. O que a gente está vivendo é uma realidade que está trazendo uma espécie de novo. O novo em arte, até onde me é dado alcançar, acontece em momentos de fissura social, ou de ruptura social. Eu acho que no Brasil tivemos poucos momentos de ruptura social. A abolição foi um deles. Não a assinatura da abolição propriamente dita, no dia 13 de maio, mas o processo que levou a abolição foi um processo revolucionário. E a gente sabe que grandemente protagonizado por negras e negros, cujos nomes nem sabemos. A gente sabe os nomes de alguns, muitos poucos. Mas o contingente de negros e negras implicados na luta pela abolição está lá, em Clóvis Moura. Então eu acho que esse momento é um momento de uma ruptura, um acordo tácito entorno dos arquivos silenciados pela escravidão. Tem um grupo nas grandes metrópoles, eu tenho impressão, nas periferias das grandes metrópoles e isso é muito importante – o papel protagonista que a periferia tem assumido, que vai exigindo outro tipo de protocolo diante de uma exposição. Uma exposição não pode ser a afirmação de um grupo sobre outro. Nesse nosso caso é a insurgência, a emergência de um grupo. Agora, esse grupo está dentro de um capitalismo periférico. Então existe sempre o risco dessas produções serem neutralizadas pelos mecanismos que o mercado cria. A questão é que hoje nos temos uma produção que começa muito incipientemente a ser absorvida. Mas a gente não tem garantia que as instituições vão mostrar esses trabalhos. Porque há um incômodo, como diz a própria obra do Sidney Amaral, aquela instituição tem de rever os seu valores para admitir que em suas galerias de longa duração trabalhos que denunciam a própria instituição permaneçam. Então eu acho que o risco de você ter trabalhos que valorizem o discurso em detrimento no refino técnico, ele existe. Mas eu acho que ele pode ser neutralizado a partir da educação. E a educação passa pela curadoria. Mas é também preciso valorizar aqueles percursos que não resultam em obras que vão imediatamente lidar com as questões que nos afetam em nosso cotidiano. É sempre um exemplo que eu coloco, e acho que as vezes ele até fica meio chateado com isso, mas o Rommulo Conceição, artista negro do sul do país, é um sujeito que está elaborando o seu trabalho a partir de outra chave, de outras referências. E os resultados não são obras de leitura mais imediata, são obras sedutoras, belas, são obras complexas e, na minha opinião, são obras politicamente importantes até pelo fato delas trazerem pra gente essa reflexão, essa dificuldade, vamos colocar assim. Mas que não estão elaborando o nosso cotidiano. O André Ricardo, por exemplo, é um pintor que tem preocupações com a forma muito fundas, não tem uma narrativa presente a pintura do André Ricardo. Quer dizer, ter tem, é óbvio que tem. Mas não é um protesto explícito como você vê na Rosana Paulino e no Sidney Amaral.

Pedro Américo

Batalha do Avaí

Tinta óleo sobre tela

600 X 1.100 cm

1877

Na década de 1980 nos tivemos milhares de pintores e pintoras que surgiram na rabeira do neoexpressionismo, na volta da manualidade, a partir de uma demanda de mercado hiper aquecido e que exigia pinturas por metro. Até teve uma Bienal que tinha uma parede que era só pintura e que causou um escândalo, parecia que aquele negócio era um açougue com peças de carne pra você comprar e tal. O Casa 7, aqui em São Paulo, o Parque Lage, no Rio de Janeiro, quer dizer uma profusão de movimentações. Agora, você vai buscar desses 800 pintores, quem ficou? Pouquíssimos! Então, eu acho que pelo nosso turno, isso também vai acontecer. Agora, o que acontece também é que a gente tem essa força da periferia impondo a sua regra. A gente sabe que, aqui e agora, enquanto a gente está conversando, nos extremos da cidade tem algum coletivo preto organizando ações, fazendo coisas a revelia que o mercado imagina, a revelia que o circuito da arte estabelece. E precisamos ficar atentos, porque esses meninos e meninas estão olhando o Sidney e a Rosana como figuras históricas. Eles estão olhando para você, José Nabor, como uma pessoa histórica. E assim, é a partir daí que eles estão fazendo as coisas deles. O que garante a permanência do Sidney, e mesmo da Rosana, é a manutenção dessa luta. Porque no momento mais difícil da história contemporânea do Brasil, os artistas pretos e pretas, os indígenas, eles estão se insurgindo, eles não vão se deixar massacrar. Eles resistem mordendo o chão. É talvez até um favor que essa reação ao assassinato do George Floyd tem prestado. Aqui, nossos jovens continuam sendo massacrados, a cada 20 minutos uma moça ou um menino negro são mortos de forma violenta e isso não tem resultado em marchas ou em manifestações mais contundentes. Contudo a gente vê que a dinâmica da história – e isso estava preconizado por Marx, por Sartre e outros que estudam a história – ela não é um trem que sai de um lugar, vai pra outro e chega numa estação. Nos temos sobressaltos, ou situações como essas, você acorda de manhã e vai dormir a noite, sob governo Trump, com as cidades dos Estados Unidos tomadas por multidões multirraciais exigindo o fim da violência policial. A luta por direitos civis já tinha mostrado para aquelas pessoas quais caminhos elas tinham que tomar nesse tipo de situação. Então, não é que apareceu ali do dia pra noite. Mas é extraordinário. É extraordinário que eu seja conselheiro do Museu de Arte Moderna, eu sei porque eu sou conselheiro do MAM: eu sou conselheiro do Museu de Arte Moderna por que você publicou matérias sobre o meu trabalho. E porque a sua revista atingiu um prestigio de tal maneira incontornável. É uma referência. Agora, essa referência não apareceu ali por acaso. É aquilo que eu disse lá no começo, no mínimo teve uma família, no mínimo tem uma mãe, no mínimo tem o apoio de uma comunidade a qual você se identifica e pela qual você luta. Então, eu acho que há de existir uma depuração. Trabalhos que não são formalmente bem resolvidos eles servem ao mercado, e esse mercado é voraz. É esse mercado que diz o que é moda, que arte afro-brasileira é moda, e a gente sabe que não.

Uma exposição não pode ser a afirmação de um grupo sobre outro.

Hoje, o Maxwell Alexandre está no Instituto Tomie Othake com uma exposição que começou na Rocinha, foi pro MAR, foi pra Lyon e agora está aqui no Tomie Othake. Ao lado da exposição do Maxwell, tem uma exposição do Di Cavalcanti, chamada Di Cavalcanti Muralista. Eu fui ver a exposição do Maxwell, pois escrevi pra revista Arte Brasileiros um artigo sobre a exposição, aliás o nome do artigo é A grandeza épica de um povo em formação, da letra do Caetano Veloso. E eu acho que é isso mesmo, a pintura do Maxwell está falando da grandeza épica de um povo em formação. Aquilo é pintura histórica, só que aquela multidão de negros que ele pinta é diferente daquela multidão de negros que aparece na Batalha do Avaí do Pedro Américo, onde há um bando de soldados negros que estão lutando por um império que os escraviza. É curioso que na Batalha do Avaí, no primeiro plano – que ninguém vê, porque a batalha está ali na sua cara, e você nunca olha no chão, você olha pra quem te olha no olho – o Pedro Américo, malandro, se fez representar por um soldado no meio daquela multidão de soldados e ele está te olhando no olho. Então você olha aquilo e vai ver o Caxias no alto, no extremo esquerdo da obra. A rendição do general paraguaio, o povo sempre sub-representado numa carroça de boi – não sei que fixação o Pedro Américo tinha por representar o povo sempre puxando uma carroça de boi – mas foi assim no Independência ou Morte, e na Batalha do Avaí. Mas se você olha pro chão, você vê a representação de um homem negro caído, um soldado brasileiro negro caído, com a cabeça aberta e a massa encefálica saindo ali, é feio o negócio. E ele está no primeiro plano, é como se você, querendo entrar na batalha ser obrigado a se desviar daquele cadáver, porque é ele que se apresenta primeiro. E a figura do negro ali, espatifado, o herói se você quiser, por que eles chamavam de heróis todos aqueles que lutavam ali, mas é um sujeito que provavelmente saiu daqui escravizado, encontrou a morte lá, e aqueles que sobreviveram quando voltassem iam encontrar os companheiros escravizados. No Maxwell, aquela multidão de negros tem de tudo, tem traficante, tem lá o Basquiat, o Bispo do Rosário, está lá o Cartola, os caras sentados em cima do capô do carro, com colar de ouro e uma ak47… está lá um multidão e não há nenhum personagem branco. E do lado está Di Cavalcanti, aquelas pinturas incrivelmente realizadas. É muito bom que essas exposições aconteçam por que de tempos em tempos tem umas vogas que elegem um sujeito pra detonar, ora é o Portinari, ora é o Di Cavalcanti, mas o Di Cavalcanti tem uma fase final ruim, de pinturas muito mal sucedidas, mas o grosso do trabalho dele é de uma beleza, de uma competência extraordinária. E o que eu percebo na coleção que o curador, que eu acho que é o Ivo Mesquita, trouxe, você tem multidões de negros, as pinturas são da década de 1930 até 1950, 1960 mais ou menos. Então, eu estou falando isso pra dizer que não é moda. Como você não surgiu porque deu na loca, acordou pisou no pinico e decidiu que seria jornalista. Maxwell também, e não importa que ele não conheça o Di. Essa também é uma questão. É nosso trabalho, e não do artista, conhecer a história da arte afro-brasileira, é trabalho nosso, seu enquanto jornalista, do pesquisador, do curador, do crítico… somos nós que devemos olhar e falar “opa! Não tem novidade aqui”. O fato novo é que esse cara chegou onde chegou por conta dessa insurgência, dessa emergência. Se ele vai permanecer, isso vai depender do que a gente vai ser capaz de fazer pra aprofundar a democracia, não só no país, mas no mundo.

Sidney Amaral

O pão nosso

Bronze

Dimensões variadas

2014

OM2ATO – Um dos argumentos curatoriais da exposição está centrado na importância – sublinhada por você – de colocarmos em debate o problema da preservação e circulação de uma obra de arte, que se faz ainda mais urgente ao considerarmos a origem social e étnica de determinado artista. Dito isso, há uma mudança prática em curso, por parte das instituições, em fomentar esse processo de aquisição, preservação e circulação de obras de artes de artistas negros no Brasil? E mais, como tem sido pra você lidar com a responsabilidade de, além dos seus afazeres como curador, artista, crítico, enfim… de ser o responsável pela permanência da obra do Sidney Amaral?

CR: Começando pelo fim, eu acho que essa responsabilidade está sendo compartilhada por muita gente. As pessoas reconhecem a importância do trabalho dele e seria injusto, por exemplo, deixar de mencionar a Rosana Paulino, deixar de mencionar colecionadores que tem buscado o trabalho do artista. O professor Tadeu Chiarelli, por exemplo, que enquanto diretor da Pinacoteca do Estado de São Paulo, promoveu ações da maior importância, enfim… o próprio Emanoel Araujo, seria injusto não mencionar o quanto ele investiu na carreira do Sidney Amaral, adquirindo obras do artista pro Museu Afro Brasil antes e depois da sua morte. Então, essa responsabilidade é muito compartilhada. Talvez eu tenha uma certa proeminência pela minha proximidade com o artista, com a família do artista. Mas eu não me vejo como o responsável.

[…] os museus são pessoas, as instituições são pessoas. Algumas são mais sensíveis ao momento que a gente está vivendo, e outras menos. Algumas entendem a gravidade do momento e querem participar do futuro, porque é do futuro que a gente está falando.

Agora, as questões que afetam a memória no Brasil são muito delicadas desde muito tempo. Os institutos, sejam eles históricos, geográficos… os serviços gerais de preservação de memória, (começaram a ter essa consciência) a partir de Mário de Andrade, vamos pensar assim, que tentou constituir, sedimentar uma politica de preservação de patrimônio. Então a gente passa por esse lugar que é do Estado, como é que o Estado se envolve na preservação dos patrimônios. Esse governo que aí chegou não tem nenhuma responsabilidade com isso, pelo contrário. A prática é de abandono, de incinerar o patrimônio, porque isso, na lógica obtusa da necropolítica não produz nada de prático, ou lucro imediato. Então, os museus tem assumido sim, algumas responsabilidades com relação à aquisição e a conservação desse patrimônio artístico. Mas agora, os museus são pessoas, as instituições são pessoas. Algumas são mais sensíveis ao momento que a gente está vivendo, e outras menos. Algumas entendem a gravidade do momento e querem participar do futuro, porque é do futuro que a gente está falando. Outras são pressionadas por aquela parte da sociedade que está organizada. Você acha, Nabor, que edifícios acessíveis existiriam, ou programas de acessibilidade existiriam, se não fosse a pressão dos grupos que são imediatamente atingidos por esse problema? Jamais! E hoje você não concebe um museu que mereça o nome de museu sem equipamentos de acessibilidade. As libras, que hoje aparecem nos telejornais é uma prova disso. O próprio, vamos chamar de presidente, né, coloca uma pessoa ali fazendo libras. Na verdade ele caga e anda pra isso. Mas só que ele sabe que se ele não fizer, o que resta da máscara vai cair. Há uma pressão social. Aquele fantoche negro que ele coloca atrás dele – o Bolsonaro é racista e todo mundo sabe, misógino, homofóbico e já deu provas cabais disso tudo – para aquela parcela da população que prefere permanecer na ignorância, essas manifestações são suficientes. Mas aí também tem uma vitória, do alto do racismo, da misoginia, da homofobia, do diabo do preconceito dele, ele precisa admitir que aquele grupo venceu, e que ele conquistou o direito de ser ouvido. Eu estou dizendo isso porque vai chegar o momento que a gente não vai entrar na galeria de um grande museu, ou vai dar uma olhada no elenco de uma galeria e ver quem são os artistas que está galeria representa (e não ver a obra de um artista negro). A representatividade do negro ainda é pequena nas galerias, muito pequena. Mas já existe esse consenso que essa situação não pode mais permanecer. Quer dizer, somos 60% da população, e que fossemos os 5% como são os brasileiros originários, não é razoável que você entre (nesses espaços) e só tenham trabalhos que dizem respeito a uma sensibilidade heteronormativa branca e burguesa. Porque? Como assim? E o resto? Porque o resto continua pagando imposto! Dentro do jogo que está estabelecido, o que mantém esse país é o que sempre manteve. As fronteiras do Brasil foram consolidadas – e esse é um dado do professor Rafael de Bivar Marquese, em um livro importante, mas cujo título agora me foge a memória, onde ele estuda a escravidão pelo viés da economia e trás esses elementos. Ele fala assim: “o que consolidou as fronteiras do Brasil foi o trabalho do escravizado”. Isso é sobejamente conhecido. O lucro gerado por esse trabalho permitiu que o Brasil consolidasse suas fronteiras. Tem dois grupos de escravizados que sofreram mais, um deles foram os do Haiti, escravizados pela França, que tinham uma média de idade ridícula, e o outro foram os raptados para o Brasil. Onde a média de idade também era baixíssima, algo como 35 anos. Que aliás bate com a média de idade da população trans atualmente. O Brasil também tem essa nódoa de ser o país que mais mata essa população e a média de idade bate com a dos escravizados. Então – e não acho que seja otimista, falo daquilo do que eu percebo na história – é incontornável. Não é possível desprezar essa produção, não é economicamente viável, não é desejável para certa ideia de capitalismo que essa população permaneça excluída. Que esses recursos sejam desperdiçados de uma maneira burra, que a lógica da senzala continue permanecendo. Não faz sentido. Só na cabeça do necropolítico e daquelas forças mais atrasadas da nossa sociedade é que esses privilégios devem permanecer. Porque pra essa gente, o futuro não interessa, o que interessa é o consumo imediato e irresponsável dos recursos que tiverem a disposição deles. Então fora dessa lógica, eu vejo como inevitável a afirmação dessa potência, eu vejo que os livros que terão que ser reescritos vão consagrar os neoclássicos Sidney Amaral, Rosana Paulino, No Martins… e a gente não sabe, e aí é que está, o tamanho daquilo que vem da periferia. As vezes eu tenho a impressão de que a coisa é tão grande que é como se a gente estivesse em cima de uma baleia azul, sem perceber que está em cima do bicho. E que a gente é tão pequeno com relação aquilo que está acontecendo.

Sidney Amaral

Sem título

Aquarela sobre papel

19 X 14 cm (cada)

2015

Outro dia eu fui em um quilombo urbano – e eles existem – lá longe, e curioso que são pessoas negras que a gente não vê por aqui. Homens cumpridos, retintos, com os dentes separados, e ali me chamaram pra uma reunião e lá pelas tantas eu falei da Lei 10.639/03, e um deles falou: “não, não, não. Isso não. Aqui a gente está discutindo a afroescola, e não essa concessão que não cola. Estamos discutindo qual é o currículo que vamos adotar, o que a gente vai ensinar, como é que a gente vai construir”. E eles já estavam com tijolos, cimento e iam começar de fato a fazer essa afroescola. E eu fico pensando nisso. Porque a academia está em um estado deplorável, de obsolescência. A USP, por exemplo, foi a última, e de forma muito reticente, a conceder bolsas de estudo. Ela se entende como instituição democrática onde o mérito e toda aquela conversinha mole que a gente conhece se estabelece. E agora eles estão se jactando de ter 50% dos seus alunos vindos da rede pública de ensino. Tinha que ser 110%! E eles tem a cara de pau de dizer que isso é uma grande conquista. Quando na verdade é uma confissão de falência do estado, do projeto. Pega o currículo no departamento de artes e você vai ver o que está no acervo do MAC, tudo espelha a branquitude. É um cubo branco espelhando o branco. Agora, isso se sustenta? De jeito nenhum! Como essa matança que estão promovendo na Amazônia. A gente tem no máximo 10 anos para dar um basta nisso. Passado esse tempo, se essas forças insurgentes, emergentes não se estabelecerem o que sobra é uma distopia daquela que o Inácio de Loyola Brandão descreveu: “Não verás país nenhum”. Pois o que sobrará é de tal maneira degradado que você pode ter desde a criação de um movimento secessionista onde cada um cuida de si, até a anexação de parte da Amazônia pela OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte). Porque é uma questão de sobrevivência da espécie. Não é que a Amazônia é minha e ninguém tasca. Não vai dar pra tocar fogo em tudo e deixar por isso mesmo. Estamos falando da sobrevivência da espécie.

OM2ATO – Qual a sua relação com artistas performáticos? Pergunto pois, acredito eu, até por ser uma opção economicamente mais viável de se produzir artisticamente, uma vez que a principal ferramenta é o corpo, há um número considerável de artistas negros se expressando e promovendo reflexões do campo das artes por meio da performance. Se entendermos que uma das mais ricas heranças ancestrais que possuímos provém da dança, dos ritos performáticos africanos, podemos considerar que este é um gênero das artes que podemos empreender sucesso. Enfim, gostaria de saber como observa essa produção, as dificuldades enquanto curador de “vender” obras performáticas dentro projetos curatoriais…

CR: Eu tive num determinado momento da minha vida um envolvimento com dança muito grande. Dancei durante alguns anos, participei de um grupo de pesquisas chamado Paris 68, que tinha uma orientação para dança expressionista, pra dança relacional, enfim… e happening em um sentido em que essa palavra era empregada nas décadas de 1960 e 1970. As ferramentas que eu tenho não partem desse lugar, digamos, sincrético religioso. Minha experiência costuma se pautar nesse teatro transliteral que de fato surgiu na década de 1960, por aí. É curioso, porque eu tenho alguns livros sobre Butô – que é uma dança contemporânea japonesa de caráter bastante transgressivo. Pra mim não basta que seja teatralizado um ritual, sabe!? Eu acho que o corpo que realiza a performance precisa ter um tipo qualquer de qualidade. É como a pintura num certo sentido. Não basta ter um motivo, é preciso ter uma qualidade, é preciso ter uma presença que as vezes você não percebe. Muitas vezes o artista tem uma capacidade de doação que é extraordinária. O meu grande medo como curador é pensar na vontade de expressão que não encontra o seu veículo. Eu tenho uma vontade de expressão, mas eu não encontro o melhor veículo para conduzir essa vontade, pra apresentar essa vontade. As vezes a performance parece sugerir um caminho, mas se mal realizada, mal compreendida, ou se mal vivenciada, ela muito frequentemente resulta vazia. Por exemplo, essas questões da religiosidade eu acho tremendas. Eu assisti o programa Roda Viva, na TV Cultura, com a escritora Chimamanda Ngozi Adichie, e teve uma jovem senhora, não me lembro o nome dela agora, que perguntava pra Chimamanda o quanto a religiosidade africana a atravessava, organizava o pensamento dela. Aí a Chimamanda foi de uma sinceridade extraordinária e falou: “Eu nasci em uma família católica. Os valores…”, e ela foi elaborando as ideias entorno daquilo que a atravessava. Então, eu acho que existe uma dificuldade que os performances, talvez não considerem. Alguns deles. Que é justamente o quanto quem vê, entende daquela religiosidade que está sendo expressa ali. Porque se você não entende o rito, você não sabe nem se a pessoa está sendo pouco respeitosa com a entidade que ela está invocando. É sempre uma negócio um pouco complicado, que vai depender da formação de quem vê – e este é o meu caso. Eu fiz ballet clássico, e eu escondia isso da minha família. Eu morava num quarto com quatro rapazes. E como é que um cara na Vila Ede vai chegar e botar uma malha, uma sapatilha, umas polainas…? Não existe a menor possibilidade de dar certo! Então eu pegava minhas coisas deixava na mochila, e da mochila não saia, deixava no trabalho, e ia treinar. E eu tinha uns negócios que os caras nunca entendiam, que eram os livros sobre (Mikhail) Baryshnikov, sobre o Ballet de Cuba – que é o único ballet clássico que eu consigo defender – enfim, eu era uma espécie de Billie Elliot (sic), quer dizer, um cara que não podia dar bandeira. Depois eu fui fazer a primeira faculdade na Marcelo Tupinambá, que não existe mais, onde tive contato com o pessoal do teatro e com uma professora de quem eu sou amigo até hoje, a Maria Momesson, que é uma figura expoente do método Laban aqui em São Paulo, que é uma escola alemã de consciência corporal, de dança expressionista. Além dos outros grupos com os quais eu me envolvi, o Cristal e o Paris 68, que também faziam pesquisa na área. Depois vieram outras referências, como o Alvin Ailey, o jazz, a dança contemporânea negra norte-americana. Então, essa bagagem é a experiência que me aciona quando eu estou diante de uma performance. Não é que a pessoa precise passar por esses lugares, mas é que tem um corpo que precisa estar presente de um jeito que as vezes o motivo não é suficiente. O Ismael Ivo, por exemplo, trás umas questões das quais eu gosto, desse atravessamento dele com a dança alemã, com a dança europeia e de como aquele corpo negro foi reelaborando essas coisas, criando uma prática que atende aquele exigência que é muito específica. Porque é muito extemporâneo a coisa do negro nesse universo.

Nos EUA eu vi um grupo lindo – não me lembro o nome – em que o coreógrafo era um brasileiro radicado lá há muito tempo. Era dança contemporânea, com todos os códigos que você pode imaginar. Só que o pessoal fazia muita capoeira, e isso aparecia de um jeito tão incrível. Daí você fica pensando nessa história da diáspora afroatlântica, que coisa magnifica, que coisa potente, que capacidade de lidar com dificuldades, de transformar, e de oferecer também solução. Pra mim é uma das atividades mais complicadas de serem realizadas – a performance – pelo tanto de excelência que a gente tem fora desse universo de arte. Porque as vezes você vê uma gira de umbanda, uma festa num ilê de candomblé, ou você está numa escola de samba, do lado de uma bateria, você fala: caralho! Eu ainda acho que performance é a arte do corpo, desenho é linguagem que se estabelece pela linha, a pintura se estabelece pela cor, escultura é volume projetado no espaço, dança é elaboração do espaço pelo movimento, música é arte do som… então eu acho que as linguagens segmentam seus códigos, e a gente precisa entender esse léxico pra poder se aproximar com pertinência. Porque senão fica aquele negócio que o Waltércio Caldas fala e que eu acho ótimo que é “achar bonito não é entender”.

*Trecho extraído do livro Eichmann em Jerusalém – Um relato sobre a banalidade do mal (1963), de Hannah Arendt