setembro de 2012

CONACRY EM MOVIMENTO: HISTÓRIA SOCIAL, HOROYA E ARTE NA ÁFRICA DO OESTE

Luciane Ramos Silva

.

.

.

horoya = liberdade, na língua sussu

Fotos Luciane Ramos

Renee Rushing

Daniela Stefano

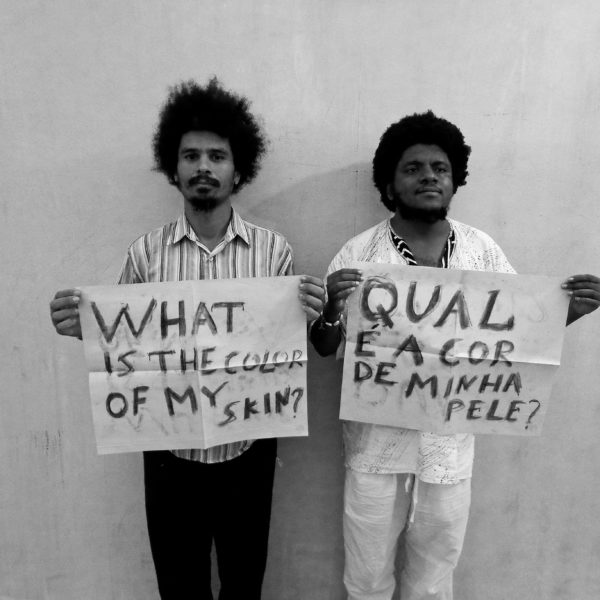

Aeroporto Charles de Gaulle, Paris, janeiro de 2012. Entre centenas de passageiros ávidos por cruzar a alfândega e adentrar oficialmente em território francês, funcionários do governo realizam uma revista, selecionando alguns cidadãos “aleatórios” para a checagem das bagagens. Um homem de feições árabes, outro indiano e eu, uma mulher negra, foram os escolhidos. Eterna espera até que perguntaram, duvidaram, reviraram nossos pertences, imaginaram e mesmo fantasiaram sobre o que nós terceiro mundistas traríamos de ilegal em nossas malas. Enfim nada encontram além da expressão indignada de uma brasileira que bem sabe os estereótipos dos suspeitos. Revirando a estória passada e presente eles são os mesmos. E como não era ano da França no Brasil nem vice- versa, simpatias temporárias para estimular os mercados bilaterais, senti na pele do meu cabelo crespo experiências comuns àqueles que vindos das nações do sul rumam às ex-pátrias colonizadoras, atravessam Gibraltares e escalam cercas eletrificadas em busca de oportunidades. O que não era meu caso, afinal, meu destino era outro.

Quem me dera ter apenas o oceano como fronteira entre Brasil e África. Depois do saque colonizador, o terceiro mundo bate às portas dos países do norte. A exemplo disto, vemos milhares de malineses, senegaleses, burkinabês, marfinenses, guineanos que imigram para a França em fluxos iniciados em meados dos anos 1970 e que se estendem até os dias atuais. Essas correntes migratórias criaram, por exemplo, uma “França Negra”, visível, nos kentes, bogolans, wax e outros tecidos elegantes que colorem as indumentárias, perceptível nos tchourais que perfumam as mulheres, nos gestuais e línguas vivas em alto e bom tom, nos bissaps, nozes de cola, karités que temperam as ruas de bairros parisienses como Châteu Rouge, Strasbourg, St. Denis e Châteu d´Eau. São presenças historicamente indesejadas e cujo embate com o Estado francês revela faces xenofóbicas¹ e posturas moralistas que culpam os imigrantes pelas chagas europeias.

E se o velho continente continua sendo mirada turística, profissional ou projeto de vida para muitos brasileiros, interessavam-me outras trilhas. Meu horizonte estava numa pequena nação na África do Oeste situada em uma região que foi solo fértil em acontecimentos históricos pouco citados na historiografia oficial narrada pelo Ocidente. Lá floresceu a capital do pujante Império do Mali (séculos 12/ 14). A Guiné, mais conhecida como Guiné Conacry, sobrenome que faz referência à sua capital, foi submetida ao colonialismo francês após a derrota do grande estrategista de origem malinkê², Samori Touré, que confrontou a investida francesa tornando-se o principal oponente do imperialismo europeu na África do Oeste do século 19.

O jugo colonial francês estanca quando em 1958, o líder político Ahmed Sékou Touré (1922-1984) declara sua oposição à proposta do presidente Charles de Gaulle de se criar uma comunidade francesa na África francófona – praticamente a continuidade oficial do colonialismo. Como único voto negativo à proposta, optando pela independência irrestrita, Touré afirmou que preferia “a pobreza na liberdade, do que a riqueza na escravidão”. Apesar de colocar o país na vanguarda dos movimentos nacionalistas, o “não” de Touré resultou em represálias do Estado francês que reverberam até os dias atuais na vida sócio econômica do país. O líder antecedeu a maioria das então colônias francesas e tornou-se figura importante na primavera das independências africanas. Sua presença como chefe de Estado ora herói, ora tirano, revela traços comuns aos Estados africanos marcados pelo profundo patriarcalismo e patrimonialismo. Entre reveses e conquistas, baseado em um Estado altamente militarizado e firme no propósito de fazer da Guiné uma vitrine prestigiosa, o presidente implantou uma série de medidas que visavam a integração regional, a redução das diferenças étnicas e religiosas e a escalada a uma tal modernidade africana. Doces saudosismos e rancores amargos se misturam na memória do povo guineano. A revolução de Sekou Touré desmanchou-se em sonho para uns e pesadelo para outros que se exilaram em países vizinhos ou morreram nas masmorras do Camp Boiro³ acusados de conspiração.

LES BALLETS AFRICAINS: TRADICIONAL E MODERNA PERFORMANCE AFRICANA

Criado nos anos 50 pelo poeta, político e homem do teatro Keita Fodeba ( 1921-1969 ), Les ballets Africains, de fascínio e sucesso internacionais, tornou-se companhia estatal como parte da política de Estado pan-africanista que almejava fazer da arte elemento de valorização e promoção das riquezas culturais do país. Levando para o palco danças, músicas e narrativas tradicionais com arranjos, coreografias, marcações rítmicas e convenções antes ausentes nos contextos das aldeias, Keita Fodeba remodela todo universo das danças e músicas criando um formato até então pouco conhecido no continente, adaptando-os para estruturas de apresentação ocidentais. Sobre tais inovações, o psiquiatra e escritor martiniquenho Frantz Fanon⁴, afirma: “Keita Fodeba reinterpreta todas as imagens rítmicas de seu país de um ponto de vista revolucionário”.

Além do Les Ballets Africains, companhias como o Balé Militar e o Balé Djolibá, são outras referências presentes na história do país e na configuração de grupos privados nos bairros e distritos em décadas posteriores. Esses balés também marcaram a trajetória de artistas hoje radicados no exterior e que se tornaram figuras célebres na genealogia da dança e música mandinga mundo afora. O dançarino Youssouf Koumbassa, os percussionistas Famoudou Konaté e Mamady Keita são personagens centrais desse universo.

Vale lembrar que diversas companhias estatais floresceram em outras nações africanas durante os primeiros anos das independências adotando um modelo de política cultural em prol de anseios nacionalistas. O Balé Nacional do Senegal é outro importante exemplo. Seu criador, o ator e diretor de teatro Maurice Sonar Senghor, que em finais dos anos 40 performava nos night clubs parisienses recitando poesias que criticavam o colonialismo em sua terra natal, valorizava o citação de autores africanos em suas produções, trazendo perspectivas e problemáticas orientadas para a construção de um teatro negro.

Permeadas por uma política cultural influenciada pelo socialismo, um socialismo baseado em sistemas comunitários africanos, as seleções para composição dos Balés eram processos árduos e que requeriam devoção, inclusive política, dos artistas membros. Mamady Keita, no documentário Djembefolá afirma: “Nós nos considerávamos revolucionários”. As companhias eram apresentadas como embaixadoras da arte, cultura e história do país.

Mas esses projetos estatais não estavam livres de contradições, na medida em que para construir uma imagem de coesão nacional, houve a imposição de universalismos que desintegravam especificidades étnicas e religiosas, visando apagar todos os “barbarismos” considerados entraves ao desenvolvimento da nação. O privilégio dado a algumas etnias em detrimento de outras também fez parte desses processos homogeneizadores. Os rituais de máscaras da etnia Baga, por exemplo, foram marginalizados por serem considerados retrógrados.

A nacionalização de grupos musicais e orquestras também fez parte das motivações políticas levadas a cabo por Sekou Touré, que assim como outros chefes de Estado das nascentes nações africanas, estava ciente do efeito popular da música e da dança na sociedade. Como exemplo temos a Horoya National Band e Les Amazones de Guinee, esta última originada de orquestras da brigada nacional e composta exclusivamente por mulheres. O Les Ballets Africains foi fundante não apenas nos cruzamentos entre arte e lutas de libertação, mas também nas releituras da tradição nas artes e nos reflexos em arenas internacionais, como o caso da influência na trajetória de ativistas pelos direitos civis nos Estados Unidos. O cantor Harry Belafonte, o ativista Stokely Carmichael, do Black Panthers e a cantora Miriam Makeba, banida pelo apartheid sul africano e exilada nos Estados Unidos , foram simpatizantes e aliados de Sekou Touré cujo nacionalismo representava a possibilidade de uma nova auto-percepção para as populações negras nos Estados Unidos. Não por acaso o balé nacional também inspirou o trompetista Miles Davis em um de seus álbuns mais aclamados – Kind of Blues (1959).

“Eu tinha chegado na coisa modal assistindo o Ballet Africaine (sic) da Guiné… Nós fomos para a performance do Ballet Africaine (sic) e aquilo me revirou quando ví o que estavam fazendo, os passos, todos os saltos, movimentos aéreos . E quando ouví pela primeira vez tocarem o dedo no piano naquela noite e cantarem aquela canção com o outro cara dançando… man, aquilo foi algo poderoso. Foi belo. E o ritmo deles! O ritmo dos dançarinos era algo de outro mundo. Eu contava as batidas enquanto os observava. Eles eram tão acrobáticos. Eles tinham aquele percussionista que os observava dançar fazendo seus giros e shit, e quando eles pulavam ele tocava Da Da Da Da Pow! Naquele ritmo insano”, Miles Davis, vendo o grupo Les Ballets Africains em Nova York (1959 ou 1960).

É bem verdade que além do apelo sensorial dos ritmos há um refinamento das estruturas musicais, padrões rítmicos complexos e elaborações profundamente ligadas às tradições. A passagem para o universo dos palcos, desterritorializa a tradição, provocando mudanças que levam à adaptação dessas realidades visando um modelo que atenda também ao universo do entretenimento.

Interpretar essas práticas culturais com olhar renovado implica construir discursos distintos àqueles que encaram a tradição como vida petrificada e parada no tempo. As modernidades africanas, suas repercussões e deslocamentos nos impõem o desafio de repensar noções românticas e essenciais sobre o continente negro – o que não nos impede, também, de reivindicar e valorizar os elementos fundantes e geradores dessas manifestações culturais.

FESTAS DO POVO. RODAS DA VIDA

Caminhar pelas ruas de Conacry e perceber as vidas que delas brotam é uma experiência singular. A pulsação cotidiana de gentes que andam, vendem baguetes frescas, recargas para celulares, homens que fazem unhas e modelam roupas, mulheres trançando cabelos infinitos, gritos extravasados nos dias de jogos da copa africana das nações. Dixxin, Kaporo, Madina, Nongo, Simbaya – bairros da cidade – passavam pelos olhos como cena de cinema. Durante o inverno africano o país recebe boas dezenas de estrangeiros interessados em conhecer a cultura musical e danças locais. Para tanto, workshops de média duração são organizados por artistas guineanos consolidados em países como Estados Unidos, Bélgica, Alemanha e que sazonalmente retornam ao país para ministrar tais cursos. Em períodos intensivos, os estudantes, entre músicos, dançarinos, jornalistas, cineastas e outros interessados, entram em contato com o aprendizado técnico das danças e musicalidades. Dinamarca, Holanda, Estados Unidos, Chile, Japão, França, Austrália e Brasil, vejam só … Mundos diversos pisam a terra vermelha guineana para participar de vivências como a que motivou minha viagem ao pais – “Dance and Drum with Youssouf Koumbassa”.

Com frequência os visitantes estrangeiros formam platéias nos dunumbás, nome dado a um tipo de dança e família de ritmos originários da região da Alta Guiné – Kankan, Siguiri e Koroussa – e que dão nome também à festas coletivas organizadas em grandes círculos . Assim como o dunumbá, dança dos homens fortes, outros ritmos são performados num espetáculo de movimentos, acrobacias e virtuoses que estabelecem comunicações necessárias entre dançarinos e músicos que, ocupando o centro do círculo, dialogam entre frases do djembe que marcam o pé da dança em padrões rítmicos sincronizados e improvisam baseados em repertórios reconhecidos pelo djembefola, aquele que faz o djembe “falar”.

CHINA, VALE DO RIO DOCE … A GUINÉ VAI BEM OBRIGADO?

São conflituosos os tempos que atravessamos em relação ao conhecimento e difusão das realidades africanas. A negação, já cansativa, de um passado pré- colonial rico em saberes e a experiência escravista cristalizaram um imaginário que pendula entre o exótico da fauna, flora e povos, o miserê à espera de ajuda humanitária e os Estados corruptos e sanguinários com seus diamantes de sangue, coltans de sangue – entre outros recursos minerais que alimentam a engrenagem capitalista dos países do norte – e tudo o mais que puder reverter em filme de horror. Por outro lado, notícias de ascensões econômicas e empoderamento das classes médias africanas, apontam para um “desenvolvimento” promissor. Desenvolvimento este que certamente não se relaciona com a melhoria dos potenciais internos.

Tal como outras nações terceiro mundistas, a Guiné não vai bem. Custo de vida, desemprego, precariedade da saúde pública, gestão de energia e água são problemas caros ao povo guineano. A riqueza gritante em recursos naturais não garante nem de longe o equilíbrio econômico necessário ao país – dotado de grandes reservas de alumínio, bauxita, minério de ferro, diamante, urânio, entre outros recursos que despertam interesses múltiplos – a mal cotada Vale do Rio Doce, célebre por seu comportamento social e ecológico reprováveis, adquiriu concessões para exploração de minério de ferro em Simandou , sudeste do país, avaliado como um dos melhores depósitos de minério não explorado do mundo. A série de governos autoritários somada à cobiça de corporações internacionais fazem do país espaço propício para a manutenção do já conhecido ciclo de exploração. Em decorrência das provisões e crescentes olhos de companhias externas, o governo da Guiné realizou uma revisão em seu código de mineração controlando a ação de empresas estrangeiras. A recente e ainda imatura experiência democrática, liderada pelo presidente Alpha Condé, abre oportunidades para investidores e traz alguns sopros de esperança para a boa governança.

Outro parceiro já bastante familiar aos contextos africanos é a China, cuja retórica de anti-hegemonia, cooperação e não ingerência tem garantido lugar de destaque na exploração de recursos energéticos abastecedores de suas industrias. Disseminando um discurso que valoriza relações mais horizontais, o Império Vermelho cresce os olhos para o potencial mineral do país declarando sua boa vontade e amizade. Prova disso, são as gentilezas e favores do governo chinês que doou 50 milhões de dólares para a construção de um estádio de futebol, além de outros presentes mais antigos como a construção do Palácio do Povo , da estação de televisão e do parlamento. A amizade entre os dois países já avança os 50 anos, quando a Guiné foi a primeira nação africana a reconhecer a China comunista. Amizades à parte, não há doação sem reciprocidade.

Percebo que a lógica da modernidade e a inserção internacional colocam-se como grandes desafios para a Guiné e demais nações africanas. Mas afinal, de que modernidade falamos? Daquela sustentada economicamente pelas mesmas instituições defensoras do escravismo? Que de mercantis tornaram-se liberais? A que assimila, pasteuriza e globaliza? Ou a modernidade que agrega a fruição dos tempos e une as realidades externas aos potenciais peculiares a cada contexto político social traduzindo-se em rio de muitos afluentes?

Essas múltiplas modernidades aparecem nas respostas criativas, manifestações da sociedade civil e estratégias que possibilitam a africanas e africanos construírem outros discursos acerca do continente e se reinventarem, por lá e na diáspora – culturas e sociedades em movimento.

* Dedico este texto à Fanta Kaba, ex-bailarina do Les Ballets Africains, que abriu as portas de sua morada, cedeu o quintal para dançarmos em algumas manhãs de sol ardente em Simbaya; Conversamos e aprendemos em preciosos momentos. Seu corpo vivido já não podia mais me ensinar os pés da dança, mas seus conselhos e olhar de mestra fizeram-me, mais uma vez, acreditar na potência da dança.

+ NOTAS

1: XENOFOBIAOriginalmente a palavra vem do grego “xénos”, que significa “estranho” e “phóbos”, que significa “medo”. Pode ser definida como comportamentos e atitudes que rejeitam, excluem e frequentemente difamam pessoas com base na percepção de que elas são “de fora’” ou estrangeiros à uma dada comunidade, sociedade ou identidade nacional.

2: MALINKÊAs identidades das populações africanas são marcadas de maneira profunda pela pertença étnica. Em muitos contextos, elas, inclusive, se sobrepõem à identidade nacional. Na Guiné os grupos quantitativamente mais significativos são: Fulanis (32%), Malinkês (30%), Sussus (16%), além de Bagas, Nalus, Guerzés, entre outros minoritários.

3: CAMP BOIROCampo de concentração situado no centro de Conacry e mantido de 1960 a 1984 como espaço de encarceramento, tortura ou morte de dissidentes do regime.

4: FRANTZ FANONFrantz Fanon, martiniquenho de nascimento, pensador da descolonização, viveu parte de sua vida na Argélia quando desistiu de seu posto como médico psiquiatra para se juntar à luta armada, ocupando posição na FLN – Frente de Libertação Nacional. Crítico profundo da dominação colonial, seus pensamentos influenciaram os discursos ideológicos das lutas de independência.